南海西南季风多时间尺度变化及其与海温的相互作用

THE MULTI-TIME SCALE VARIATIONS OF SUMMER MONSOON OVER SOUTH CHINA SEA AND ITS INTERACTION WITH SST ANOMALY

-

摘要: 利用NCEP再分析资料和OLR、SST观测数据, 研究了南海地区西南季风的多时间尺度变化特征, 对比分析了强弱西南季风年大气环流的差异. 南海西南季风的强弱变化与海表面温度 (SST) 之间存在显著的相互作用, 年际或以上时间层次变化主要表现为南海西南季风强弱与东太平洋海温、南海-阿拉伯海海温存在显著负相关.对月季时间层次, 东太平洋海温变化对西南季风强度变化的影响仍起重要作用, 南海-阿拉伯海海温与西南季风之间相互作用不但表现为西南季风对海温的作用 (西南季风强 (弱) 导致后期海温降低 (升高)), 同时海温变化对西南季风也起相当重要的作用, 前期海温正 (负) 距平有利于西南季风增强 (减弱).Abstract: Using reanalyzed data of NCEP and observational data of OLR and SST, the features of multi-time scale variations of summer monsoon are studied, and the differences of the atmospheric circulation between strong and weak summer monsoon years are analyzed. It is shown that there exists obvious interplay between the summer monsoon variation over the South China Sea and SST, and meanwhile the variation of SST has a certain effect on summer monsoon.

-

Keywords:

- Summer monsoon /

- Air-sea interaction /

- Atmospheric circulation /

- South China Sea

-

引言

我国气象工作者[1~3]提出东亚存在一个与印度季风环流系统既相互独立又存在某种相互作用的东亚季风环流系统, 朱乾根等[4]提出东亚季风区还可分成南海-西太平洋热带季风区 (简称热带季风) 和中国大陆-日本副热带季风区 (简称东亚副热带季风区).南海季风对我国天气气候的季节和年际变化起着重要的影响作用, 越来越受到国内外学者的高度重视.

研究成果[5~7]显示南海西南季风平均建立日期为5月中旬, 对其建立前后的气象要素和大气环流形势的变化已有了一些初步的了解[8~9]. Li and Yanai[10]在对比分析亚洲夏季风强弱年份后指出, 强 (弱) 季风年对应于欧亚对流层气温正 (负) 的异常, 印度洋和东太平洋气温负 (正) 异常, 在赤道东太平洋、阿拉伯海、孟加拉湾、南海为负 (正) 海温异常, 而赤道西太平洋则为正 (负) 的异常. Webster[11]研究了亚洲夏季风变化规律及其与ENSO的关系, 提出了它们之间存在“选择性相互作用”.吴国雄[12]指出印度洋上空纬向环流的异常可以通过印度洋和太平洋上空大气系统的齿轮式耦合去影响赤道东太平洋的海-气相互作用并触发ENSO事件发生.

对南海地区夏季风强弱的多时间尺度变化及其对应的大气环流和SST的变化有必要做深入的研究探讨.本文主要工作: (1) 用一个西南季风指数来确定南海地区西南季风的多时间变化特征; (2) 对比分析强弱季风年大气环流、SST的差异分布; (3) 着重分析了赤道太平洋、南海、热带印度洋地区海温变化与南海地区季风变化的耦合关系.

1. 资料处理和南海西南季风指数

本文使用NCEP再分析气象要素场和OLR资料, 其分辨率为2.5°×2.5°, 起止时间为1979~1995年.逐日资料被处理成逐候资料.海温资料为NCEP提供的1°×1°格点1982~1995年每周资料, 该资料被线性插值为逐候值.

用夏季全印度降水总量 (IMR) 能够较好地表示印度季风强度.Webster and Yang[11]用南亚上空 (5°~20°N, 40°~110°E) 850 hPa与200 hPa纬向风切变指数 (US)—热带季风环流指数—表示南亚季风, 却没有发现IMR与US之间存在显著相关关系.对南海西南季风 (简称西南季风, 非特指时均为南海地区西南季风), 强度变化还没有一个公认的指标, 有学者用OLR[7]、风向风速[6]、高低空风切变[9, 11]等指标来描述西南季风变化.由于我国东部初夏降水不象印度那样只受热带环流影响, 还受到北部中高纬环流的影响; 又因南海地区西南季风的经向分量比亚洲其它地区夏季风的经向分量大, 所以用纬向风的US指数或降水指标表示南海西南季风有一定的局限性.目前我国气象学者较多用OLR, TBB等卫星资料或用矢量风来表示西南季风.本文采用西南风分量与OLR相结合的一个综合西南季风指数, 即

式中, ISCSMS为西南季风指数, VSW为850 hPa西南风分量的风速 (m/s), Volr为OLR值 (W/m2).VSW、Volr均为南海 (5°~20°N, 105°~120°E) 区域候平均值.a和b为常数, a=1 m/s, b=10 W/m2.

该指数既考虑到西南风分量的变化, 同时也考虑到OLR值 (即对流) 的变化, 具有动力学与热力学相结合的特点.ISCSMS越大, 反映南海地区西南风分量越大或OLR值越小 (对流越强), 则南海地区西南季风越强, 反之亦然.关于该指数所反映出的西南季风季节变化特征及其与OLR, 低空风场的关系已在文献[13]中讨论过, 在此不再重复.在本文中, 将ISCSMS > 0定为西南季风期, 非西南季风时期ISCSMS取值为0.这样, 在去掉季节变化后, 其距平序列在非西南季风时期为零值, 可集中反映西南季风时期强度的异常变化.

本研究中使用了墨西哥帽小波分析 (MHAT)[14].取时间尺度参数a=9×2 (j-1), j=0, 1, 2, 3, 4, 5.被分析的资料均为去掉了季节变化的距平值.

2. 南海地区西南季风强度变化

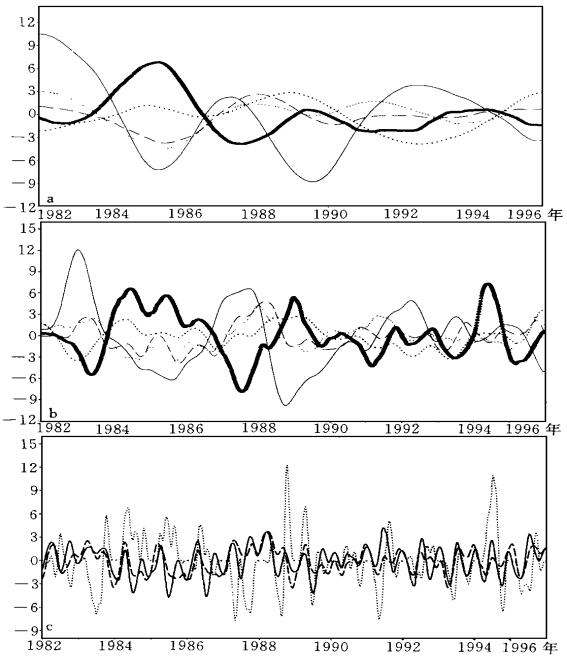

对西南季风指数距平序列进行MHAT小波分析, 图 1为其不同时间尺度的小波变换分析结果, 其中a=9候相当于季时间尺度, a=36候相当于年际时间尺度, a=144候相当于多年变化时间尺度.由图可以看出, 对于多年变化时间尺度, 除1984~1986年处于强季风期外, 其它时间为正常偏弱季风期.对于年际时间尺度, 若以5~9月间峰值大于2 (小于-2) 定为强 (弱) 季风年, 则1981、1984、1985、1986、1994年为偏强季风年, 1983、1987、1991、1993、1995年为偏弱季风年.1979、1980、1982、1990、1992年为正常年, 1988和1989年比较特殊, 1988年西南季风前期较弱, 后期较强, 1989年相反, 前期较强, 后期较弱.与Li[10]用Webster and Yang[11]提出的季风强度指数所确定的亚洲强弱季风年相比较 (强年为1984、1985、1986、1990年, 弱年为1979、1982、1983、1987年), 亚洲强季风年中有3年南海也为强季风年, 亚洲弱季风年中有2年南海也为弱季风年, 未发现相反的变化.说明南海西南季风变化在较大程度上受到亚洲季风的影响.与印度的湿年 (1983、1988、1994年), 干年 (1979、1982、1985、1986、1987年) 不存在规律性的对应关系.从图 1中实线可以看到西南季风存在明显的季节内低频振荡特征.

3. 南海地区西南季风强弱年环流对比分析

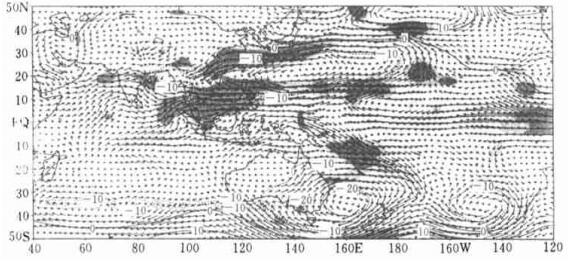

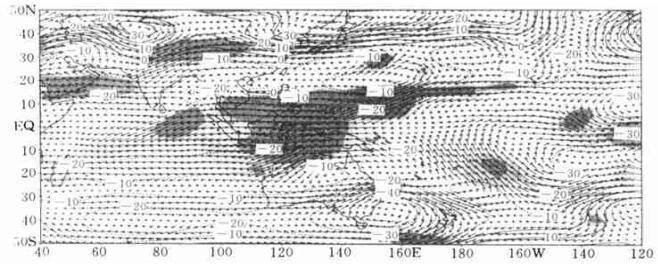

取西南季风最强的4年 (1984、1985、1986、1994年) 与最弱的4年 (1983、1987、1993、1995年) 进行合成对比分析.图 2和图 3分别为强季风年与弱季风年5~9月850 hPa、200 hPa风场和位势高度差异分布图.由图 2可见, 从赤道孟加拉湾-中南半岛南部-南海中南部-热带西太平洋地区为显著的西风差异, 90°E和105°E附近越赤道西南风差异显著, 在中国东南部和日本以南, 20°N以北地区出现显著的偏东风或偏东北风差异, 与南海中南部和西太平洋上的偏西风差异构成显著气旋性风场差异.在200 hPa差异图 (图 3) 上看到, 10°N~15°S, 80°~150°E附近地区出现大片显著的偏东或偏东北风差异, 在亚洲30°~40°N纬度带上存在偏东风差异.

![]() 图 3 强季风年与弱季风年5~9月200 hPa风场和位势高度场差异分布图(说明同图 2)

图 3 强季风年与弱季风年5~9月200 hPa风场和位势高度场差异分布图(说明同图 2)由以上分析可以得出强季风年主要表现为: (1) 南海中南部地区低层西风和高层东风显著偏强, 在中南半岛南部和赤道孟加拉湾地区以及热带西太平洋西部地区也出现相同的显著差异, 90°E和105°E越赤道气流较强, 表示上述地区夏季风变化有一致性; (2) 强季风年低层西太平洋副高弱而且偏东, 高层南亚高压偏弱, 亚洲热带地区无论低层还是高层, 位势高度均有不同程度的下降, 西太平洋副高和南海高压的偏弱是西南季风偏强的重要特征; (3) 强季风年高层亚洲中纬度地区西风带西风偏弱; (4) 强季风年赤道东太平洋偏东信风偏强, 与文献[11]所得一致.弱季风年相反.

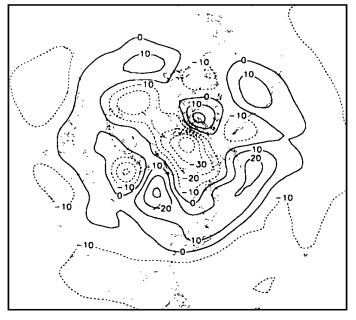

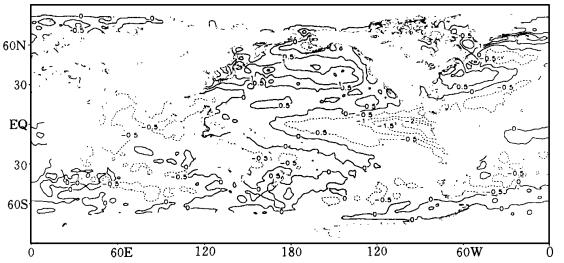

图 4为强季风年与弱季风年5~9月500 hPa北半球位势高度场差异分布图.强季风年北半球低纬地区为负位势高度差异, 阿留申群岛-日本列岛-东西伯利亚为正距平, 北美西北部为负度距平, 美国西海岸为正距平, 弱季风年上述距平分布正好反号.从图 4可以更清楚地反映上述距平分布特征, 而且在850 hPa和200 hPa上也表现出相同的分布特征, 说明这种距平分布具有正压结构, 且十分类似于东亚-太平洋 (EAP) 遥相关型[15].这意味着南海西南季风异常可通过EAP遥相关型向中高纬乃至北美传播.

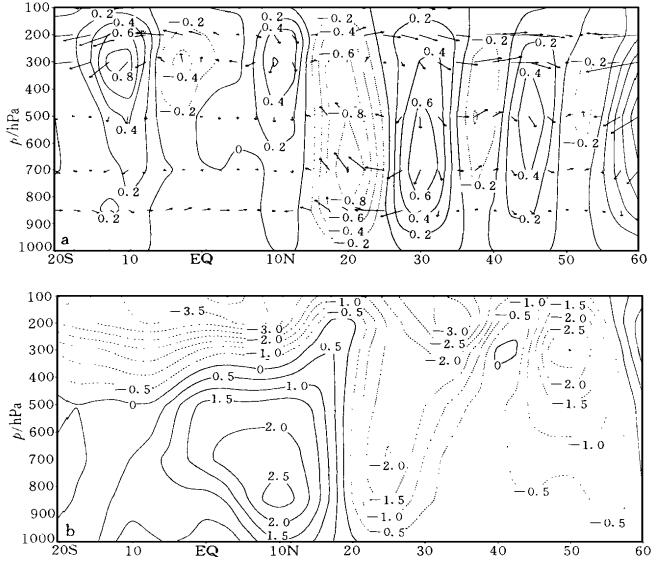

图 5给出强弱季风年5~9月100°~120°E平均经向垂直环流差异和纬向风差异剖面图.从图 5a可见, 由20°N附近的上升气流差异和30°N以及40°~50°N附近的下沉气流差异构成反Hadley差异环流, 也就是说, 强季风年 (与弱季风年相比) 上升气流在20°N附近得到加强, 而30°N及40°~50°N附近地区则减弱.强弱季风年纬向风的差异 (图 5b) 表现为: ①20°N以南的中低层出现西风差异, 其最大值出现在850 hPa, 10°N附近, 高层为东风差异, 即低空西风和高空东风加强, 高低层风速切变加大, 这正是强季风年与弱季风年南海地区高低层纬向风差异的主要特征之一. ②20°N以北高低层均为东风差异, 其大值区位于35°N和50°N的200~300 hPa上空, 表明东亚高层中纬度西风有所减弱.

大气环流异常变化将带来降水量分布的异常, 图 6为强弱季风年我国5~9月降水量差异分布图 (分析资料来源于我国160站月降水量资料).其中有三个区域降水量差异显著, 它们为西南地区南部正差异, 长江中下游地区负差异, 东北地区南部的正差异.表明长江中下游地区强季风年比弱季风年降水量小, 西南地区南部、东北地区南部相反, 强季风年比弱季风年降水量大.统计表明, 在5年偏弱季风年中有4年 (1983, 1987, 1991, 1993年) 为长江类夏季雨带类型[16], 1年为两支B类 (1994年); 偏强季风年表现出的雨带类型较为多样化, 有东北类 (1985、1986年), 淮河类 (1984年), 两支B类 (1995) 和两支C类 (1981年), 但总的来说, 长江中下游地区降水偏少.正常年份则各种雨带类型均可出现.

4. 南海地区西南季风与SST的耦合关系

亚洲季风, 特别是印度夏季风的年际变化, 与热带海洋表面温度之间的相互作用已有许多研究.结果表明, 无论是印度季风, 还是东亚季风, 它们的年际变化都与ENSO有密切的联系[16, 17].文献[11, 12]指出在与ENSO的相互作用中, 亚洲季风起主动作用.

图 7为强弱季风年5~9月平均海温差异分布图.由图可以看出, 赤道东太平洋为负差值, 西太平洋为正差值, 北太平洋绝大部分地区为正差值, 南海-孟加拉湾-阿拉伯海为负差值, 其中赤道东太平洋、南海和孟加拉湾地区海温差异显著 (通过t=0.05显著性检验).在强季风年和弱季风年海温距平分布图 (图略) 可以清楚地看到, 强季风年赤道东太平洋为冷水年, 弱季风年为暖水年.

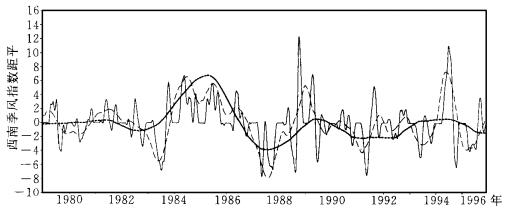

为进一步分析海温异常变化与西南季风的关系, 对南海 (5°~20°N, 105°~120°E)、阿拉伯海 (5°~20°N, 50°~70°E)、赤道东太平洋 (10°S~0°, 180°~90°W)、西太平洋 (5°~20°N, 140°~160°E) 等地逐候海温距平进行小波分析, 并与西南季风指数相比较, 如图 8所示.

从多年时间层次上的相互关系可以看到 (a=144候, 图 8a), 西南季风强弱与除西太平洋外的上述地区海温存在负相关关系.分析表明, 西南季风强度变化与东赤道太平洋海温距平变化负相关最大, 达-0.42, 与西太平洋海温距平变化的相关系数为0.18.南海和阿拉伯海海温与西南季风强度距平变化同样存在反位相关系, 但海温距平变化晚于西南季风强度距平变化约2~3个月, 相关系数达-0.90以上.从多年时间层次上来看, 西南季风强弱变化与南海-阿拉伯海海域海温变化的联系比与赤道东太平洋海温更加密切.

从年际时间层次上 (a=36候, 图 8b) 同样可以看到上述反位相关系.赤道东太平洋海温距平的小波变化曲线很好的表示出E1 Niño和La Niña的发生发展情况.相关分析表明, 赤道东太平洋海温距平的变化超前西南季风强度变化2个月左右的负相关最大, 为-0.62;西太平洋海温距平变化超前2~3个月的正相关最大, 为0.52.南海和阿拉伯海地区的海温与西南季风强度距平变化的反位相关系也很明显, 最大相关系数分别为-0.65和-0.73, 海温变化落后于夏季强度变化约2个月.

在a=9候时间层次上, 年内距平变化被显现出来, 反位相关系依然存在.赤道东太平洋海温距平变化 (图中未给出) 超前西南季风强度距平变化4个月左右的负相关最大, 为-0.38.南海和阿拉伯海海温与西南季风强度距平变化的最大相关系数分别为-0.41和-0.43, 海温变化落后于西南季风强度变化约2个月.

西南季风强度落后于赤道东太平洋海温距平异常的显著负相关表明在ENSO与南海西南季风的相互作用中, 西南季风变化处于被动的地位, 这种特征在年际时间层次上表现得更为突出, 从图 8b可以看到, 强季风年的2~3月赤道东太平洋均为负距平, 而弱季风年 (除1991年外) 均为正距平.显示出ENSO对南海西南季风强弱的年际变化有一定的预报意义.

在各时间层次上都表现出西南季风超前于南海-阿拉伯海海温距平变化的显著负相关关系, 特别是在多年时间尺度层次上表现更为明显, 说明在南海西南季风 (乃至亚洲夏季风) 与这些海域的海表温度的相互作用中处于主动的地位, 这种作用可能是由于西南季风强导致云量的增多而削弱太阳短波辐射对海面的加热或由于风速的加大而导致海面蒸发加大和海岸上升流加强, 从而导致海温下降, 西南季风弱时相反.

在月季时间层次上 (图 8c), 大多数西南季风强度指数出现峰值前总是先出现南海-阿拉伯海海温正的峰值.1989年以后, 大多数西南季风强度指数出现谷值前总是先出现南海-阿拉伯海海温负的谷值, 而1982~1988年这种对应关系不明显.相关分析得到相似的结果, 1982~1988年西南季风比南海-阿拉伯海海温距平变化超前1~2个月, 最大相关系数分别为-0.50和-0.48, 没有发现正相关关系, 而1989~1995年除存在西南季风强度比南海-阿拉伯海海温距平变化超前2~3个月, 最大相关系数分别为-0.34和-0.52外, 西南季风强度还与前3~4候的南海-阿拉伯海海温距平变化成正相关关系, 相关系数分别为0.24和0.38.超前负相关表示西南季风影响海温, 落后正相关则表示西南季风受海温变化影响.可见, 在1982~1988年东太平洋海温变化幅度较大的时期, 其海温变化对西南季风强弱影响非常明显, 西南季风变化则影响南海-阿拉伯海海温变化.在1989~1995年东太平洋海温变化幅度相对较小的时期, 其海温变化对西南季风强弱的影响有所减弱, 而南海-阿拉拍海海温与西南季风之间相互作用不但表现为西南季风对海温的作用 (西南季风强 (弱) 导致后期海温降低 (升高)), 同时海温变化对西南季风也起相当重要的作用, 前期海温正 (负) 距平有利于西南季风增强 (减弱).

5. 总结

利用南海上空850 hPa西南风和OLR值所确定的西南季风指数, 分析了南海地区西南季风强度的不同时间尺度变化特征, 并对强季风年与弱季风年的大气环流、我国降水分布等进行了合成对比分析, 得出:强季风年不但南海中南部地区低层西风加强和高层东风加强, 而且从西太平洋-南海—孟加拉湾热带地区低层和高层都出现同样的变化特征, 90°E和150°E越赤道气流加强, 弱季风年相反.说明西太平洋-南海-孟加拉湾热带地区是一个紧密联系在一起的季风区.此外, 强季风年, 以南海北部为中心存在气旋性距平环流, 上升运动加强, 长江中下游地区上升运动减弱, 从而导致南海及我国南部沿岸地区对流和降水增加, 长江中下游地区降水减少, 弱季风年相反.南海季风活动的异常可以激发EAP遥相关型距平分布, 影响中高纬乃至北美地区.亚洲高层西风带西风在强季风年偏弱, 弱季风年偏强.

南海地区西南季风与太平洋-印度洋海面之间存在显著的相互作用关系, 不同时间尺度层次表现出的相互作用有所不同.对于多年时间层次而言, 西南季风对南海-阿拉伯海的影响最为明显, 强季风时期导致南海-阿拉伯海负距平海温:对于年际时间层次, 除上述影响外, 赤道东太平洋海温变化对西南季风强弱的影响也相当显著, 一般来说, 西南季风强年, 其前期2~4月赤道东太平洋海温为负距平, 反之亦然.对于月季时间层次, 还发现南海-阿拉伯海SST异常也存在对西南季风的反作用, 特别是在赤道东太平洋SST变化幅度较小的1989~1995年, 正距平海温有利于西南季风的加强, 负海温距平相反.

在年内变化中, 在南海-阿拉伯海地区存在南海西南季风加强, 海温降低, 西南季风减弱, 海温升高, 西南季风加强相互作用过程, 西南季风与南海-阿拉伯海SST之间的相互作用可能是产生西南季风低频振荡的重要原因, 有关其相互作用的过程和机理方面的问题还需进一步通过资料的诊断分析和数值试验加以深入研究.

-

图 3 强季风年与弱季风年5~9月200 hPa风场和位势高度场差异分布图

(说明同图 2)

-

陈隆勋 ,金祖辉 .夏季东亚季风环流系统内中期变化的南北半球相互作用 .全国热带夏季风学术会议文集 .昆明: 云南人民出版社 , 1983. 218~231. 陈隆勋 .东南季风系统的结构及其中期变动 .海洋学报 , 1984, 6: 744~758. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SEAC198406003.htm Tao Shiyan and Chen Longxun. A Review of Recent Research on the East Asian Summer Monsoon in China .Monsoon Meteorology. Oxford University Press , 1988. 60~92.

朱乾根 ,何金海 .亚洲季风建立及中期振荡的高空环流特征 .热带气象 , 1985, 1: 9~18. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-RDQX198501001.htm 吴尚森 ,梁建茵 .南海西沙地区季风年内演变气候特征 .大气科学 , 1998, 22 (5): 771~778. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQXK805.011.htm 阎俊岳 .南海西南季风爆发的气候特征 .气象学报 , 1997, 55 (2): 174~186. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-QXXB702.004.htm 刘霞 ,谢安 ,叶谦 ,等 .南海夏季风爆发的气候特征 .热带气象学报 , 1998, 14 (1): 28~37. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFD9899&filename=RDQX801.003&v=MDUwNDVydTRIOC9NcjR3cUY1NE9mZ2c1emhBVTRqaDRPWDZUckgwM2ViT1RSYjZlWStkcEV5RGdXdz09TnluYWQ= 王启祎 ,丁一汇 .南海夏季风演变的气候学特征 .气象学报 , 1997, 55 (4): 466~483. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-QXXB704.007.htm K-M Lau and Song Yang. Climatology and in terannual variability of the southeast Asian summer monsoon. Adv .Atmos. Sci. , 1997, 14 (2): 141~162. DOI: 10.1007/s00376-997-0016-y

Chengfeng Li and Michio Yanai. The onset and in terannual variability of the Asia summer monsoon in relation to land-sea thermal contrast. J .Climate, 1996, 9: 358~375. DOI: 10.1175/1520-0442(1996)009<0358:TOAIVO>2.0.CO;2

Webster P J and S Yang. Monsoon and ENSO: Selectively interactive systems. Quart. J . Roy . Meteor. Soc. , 1992,118: 877~926. DOI: 10.1002/(ISSN)1477-870X

吴国雄 ,孟文 .赤道印度洋-太平洋地区海气系统的齿轮式耦合和ENSO事件: Ⅰ资料分析 .大气科学 , 1998, 22 (4): 470~480. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQXK804.008.htm 梁建茵 ,吴尚森 .南海地区夏季风建立及强度变化研究 .热带气象学报 , 1999, 15 (2): 97~105. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-RDQX199902000.htm 林振山 .气候建模 ,诊断预测的研究 .北京: 气象出版社 , 1996. 136~203. 黄荣辉 .引起我国夏季旱涝的东亚大气环流异常遥相关及其物理机制的研究 .大气科学 , 1990, 14: 108~117. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQXK199001013.htm 陈菊英 ,张清 . 1951~1995年中国夏季不同雨带类型对同期气温和 ENSO的响应关系研究 .短期气候变化特征成因和预测物理方法研究 .北京: 气象出版社 , 1996. 1~18. Sontakke N A, Pant G B and Singh N. Construction of all-India summer monsoon rainfall series for the period 1844~1991. J. climate, 1993, 6: 1807~1811. DOI: 10.1175/1520-0442(1993)006<1807:COAISM>2.0.CO;2

设为首页

设为首页 加入收藏

加入收藏

下载:

下载: