1998年二度梅雨期西太平洋副热带高压活动的诊断分析

A Diagnostic Analysis of Activities of the Western Pacific Subtropical High During the Second Meiyu Period in 1998

-

摘要: 文章对1998年长江流域二度梅雨期西太平洋副热带高压的活动与大气经圈环流的关系进行了分析。结果指出,副高的进退与经圈环流的调整有着密切的关系。副高的北跳并不是由与其相联系的反环流下沉支直接北移所引起的。低纬度深厚上升运动的发展不利于副高维持在较低的纬度,而中纬度反环流的突然向南调整则有利于副高在更北的纬度建立,于是副高出现突然北跳的现象。它是江淮地区出梅的一种经圈环流调整形式。副高在稳定期间,随着与它相联系的反环流的南北运动而作相应的南北运动。副高在南退之前,对流层顶附近有反环流生成,然后迅速向南运动,副高也随之迅速南退。Abstract: The relationship between atmospheric meridional circulation and activities of the Western Pacific Subtropical High during the second Meiyu period in 1998 over the Yangtze River is analyzed. The results show that the advance and retreat of the Western Pacific Subtropical High are closely connected with the variation of the meridional circulation. The northward jump of the Western Pacific Subtropical High is not directly caused by the northward movement of the descending branch of the counter-circulation, which is connected with the Western Pacific Subtropical High. The development of the deep ascending motion at the lower latitudes obstructs the maintaining of the Western Pacific Subtropical High in the lower latitudes. Whereas, the sudden southward movement of the counter-circulation at the middle latitudes is in favor of the buildup of the Western Pacific Subtropical High in the farther north latitudes. Then, the Western Pacific Subtropical High jumps northward abruptly. This is form of the re-adjustment of the meridional circulation that ends Meiyu in the Yangtze-Huai River Region. The Western Pacific Subtropical High moves northward or southward along with the connected counter-circulation while remaining steady. Before the Western Pacific Subtropical High retreats from north, a new counter-circulation originates near the tropopause. When the new counter-circulation moves south rapidly, the Western Pacific Subtropical High moves south along with it.

-

引言

西太平洋副热带高压 (以下简称副高) 是夏季影响我国天气气候的最大环流系统之一,对副高的研究也一直是人们感兴趣的课题.副高的位置和强度是影响我国雨季和雨带的重要原因之一,尤其是夏季,它是决定江淮流域入梅、出梅、梅雨强度的非常重要的因子.陶诗言等[1]很早就提出了副热带长波调整与副高进退的关系.叶笃正等[2]研究了青藏高原的加热效应激发的纬圈环流对副高形成的重要作用.何金海等[3]研究了西太平洋副热带高压的垂直环流和年际变动特征及其与东亚副热带夏季风和外强迫的关系.其它更多的研究[4~6]则从理论和数值试验上对副高的形成、活动等做了研究.袁恩国等[7, 8]很早就提出了副高的中短期进退过程与大气的垂直环流演变有着紧密的联系,并提出了经圈环流调整的几种不同方式.

1998年夏季长江流域发生了本世纪以来仅次于1954年的一次全流域的大洪水.分析形成这次大洪水的气候背景和大气环流特征不难发现,副高在这次过程中起了非常重要的作用.“二度梅”是造成这次大洪水的重要原因之一,而形成“二度梅”的直接原因则是由副高进退活动所决定的.如何从大气经圈环流的调整来认识副高南北进退的活动特征,进而了解二度梅期间副高活动的基本特征,是本文的主要目的.

1. 副高脊线位置的变化与“二度梅”

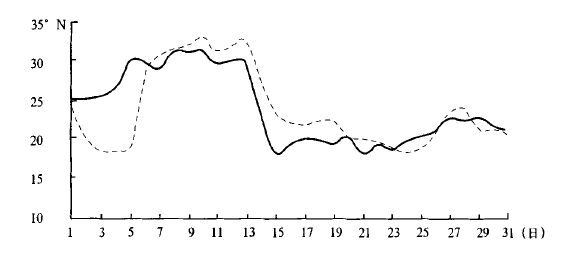

图 1给出了1998年7月500 hPa 110°~130°E副高脊线的平均纬度变化曲线 (实线).从图中可以看出:7月初副高脊线位于25°N附近,此时正值长江中下游的梅雨季节;7月5日副高脊线突然北跳至30°N附近,此时长江中下游梅雨结束,以后副高脊线一直稳定维持在30°N附近;7月14日,副高脊线突然南撤至25°N以南,其后一直稳定在20°N附近,长江中下游进入第二阶段梅雨期,即所谓的“二度梅”.

2. 副高进退的空间变化

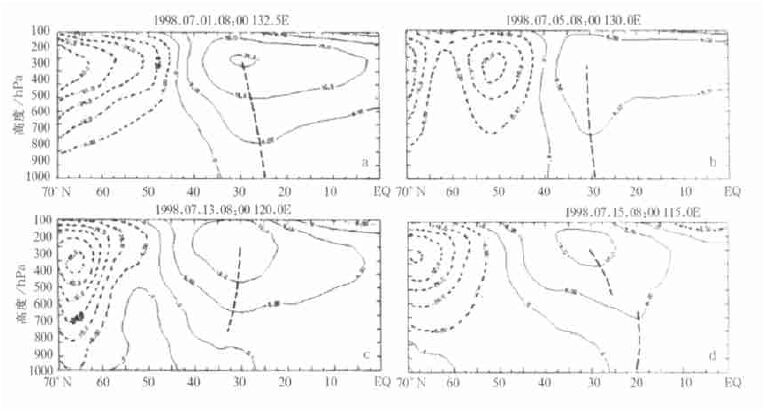

利用欧洲中心1998年7月2.5°×2.5°再分析资料进行计算分析.图 2给出了1998年7月1、5、13、15日通过西太平洋副高中心的经向高度距平.本文用高度距平的最大值来表示副高脊线.从图中可以分析出在某一经度不同的高度上副高脊线的位置.图 2a表示副高北跳前脊线的空间分布,从图中可以看出,高压脊轴线随高度向北倾斜.图 2b表示副高北跳后脊线的空间分布,从图中看出,高压脊轴线已接近于垂直;图 2c表示副高北跳后强盛时期的脊线空间分布,从图中可以看出,中、低层副高脊线的位置比高层脊线的位置更偏北;图 2d表示副高南撤后脊线的空间分布,从图中可以看出,对流层中层副高脊线已南退到20°N附近,而中高层 (500 hPa以上) 脊线维持在30°N附近,它与中低层脊线已分开.

从这一期间逐日的副高脊线演变可以得出如下几点结论:(1) 西太平洋副高在北进的过程中,主要是对流层中、低层的高压向北推进,而对流层高层青藏高原高压东伸的脊线始终维持在30°N附近,当中低层副高脊线北进到30°N附近时,脊线在铅直方向接近垂直,此时副高强盛.(2) 副高的南退是从对流层中低层开始的,这一过程非常迅速,24 h左右中低层副高即可以从30°N以北退到20°N附近,而高层的脊线比较稳定,这样上下层高压的脊线分开,以后高层的脊线始终在25°~30°N之间活动.

3. 经圈环流的调整与副高进退的关系

通常意义上的副高都是指等压面上的水平环流,对它的分析、预报也多从等压面上进行,但对于三维大气来说,与这种水平环流直接相联系的是大气的垂直环流.经典的理论[9]认为,副高是由于平均经圈环流 (即Hadley环流) 在副热带地区下沉所致,Hadley环流的位置直接决定着副高的位置.但值得注意的是,北半球夏季副高明显强于冬季,而Hadley环流则是冬季强于夏季.对于非平均状态而言,夏季副高南面的Hadley环流是很弱的.那么,水平环流上的副高与大气的垂直环流的关系如何?能否从垂直环流的调整、演变来分析副高的进退活动,并进而给出一些有预报指示意义的垂直环流调整方式呢?

用欧洲中心1998年7月的再分析资料计算经圈环流,并对115°E的经圈环流的调整与副高活动关系进行分析.需要说明的是,副高在南北运动的过程中也存在着西伸东撤,但在115°E始终能分析出副高脊线.

3.1 副高北跳与经圈环流调整

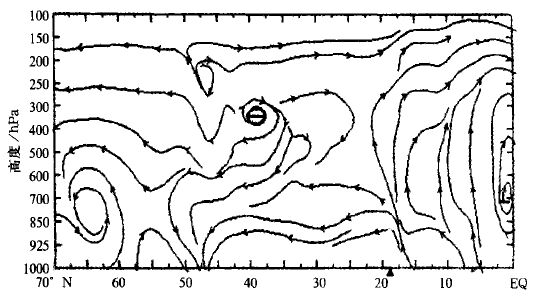

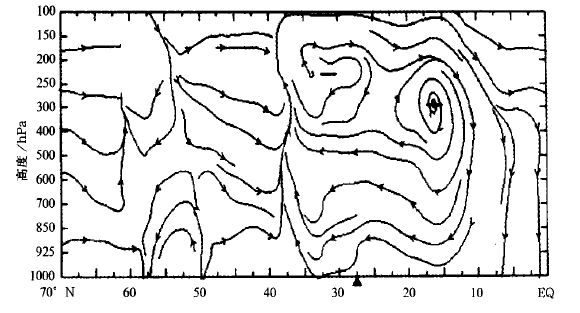

图 3是7月1日08 :00 115°E经圈环流.定义顺时针为反环流,逆时针环流为正环流.从图 3可以看出,在29°N 400 hPa附近有一个反环流,其南侧的下沉气流与副高相联系,此时500 hPa副高脊线位于24°N.图 3中,45°N 700 hPa附近及10°N 500 hPa附近各有一个反环流,于是出现了三个反环流并列的形势.这种经圈环流的形势维持了4天,从7月4日08 :00的经圈环流图 (图 4) 看,45°N附近的反环流一直维持少动,但环流范围有所扩大,结构更趋完整,可以说这一反环流在原地逐步加强.中间的反环流在这一期间以每天1个纬度的速度缓慢南移,环流中心的高度有所下降,环流范围有所减小,而与其南侧下沉气流相联系的副高脊线位置也随之南移 (图 1中的虚线).

7月5日 (图 5) 经圈环流形势出现了明显的调整,原来一直稳定在45°N附近的反环流突然南移到了39°N,环流中心高度则从700 hPa向上抬升到了400 hPa.而原来中间的反环流则减弱消失,南面的反环流移动到了赤道附近,20°N以南出现了大范围的深厚的上升运动,原来与副高相联系的下沉运动已被上升运动所代替,副高难以在原来的位置维持.

7月6日 (图 6),中纬度地区的反环流中心由39°N南移到了32°N,热带地区的上升运动则进一步向北扩展.此时,500 hPa副高脊线位置迅速由19°N北跳至28°N,从而与南下的反环流的下沉气流相结合,至此,副高完成了一次北跳的过程.

从副高北跳过程的演变可以看出,副高进退与经圈环流调整密切相关,副高的北跳并不是由与其相联系的反环流下沉支直接北移引起的,低纬度深厚上升运动的发展不利于副高维持在较低的纬度,而中纬度反环流的突然向南调整则有利于副高在更北的纬度建立,于是副高出现突然北跳的现象.它是江淮地区出梅的一种经圈环流调整形式.值得注意的是副高在突然北跳之前有一个缓慢南退的过程,而预报中更应该关注45°N附近反环流的变化情况,当它由稳定期突然快速向南移动时,则是副高北跳的一种征兆.

3.2 副高稳定与经圈环流的关系

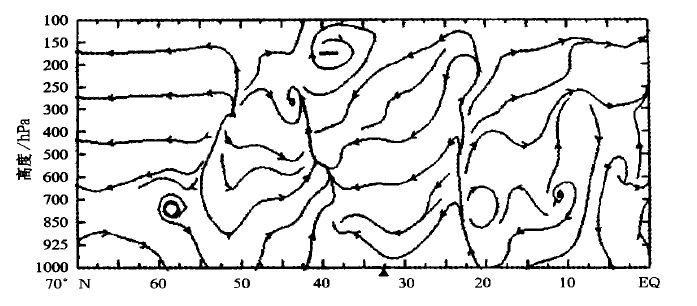

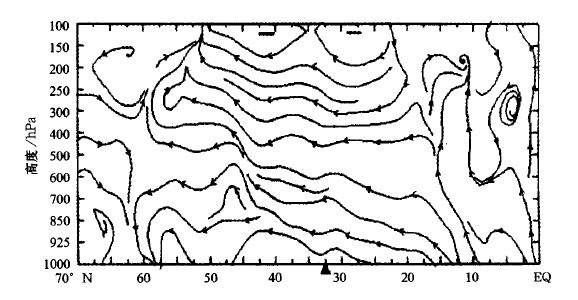

当副高从19°N北跃到28°N以后,与它相联系的反环流开始逐步向北移动,同时其中心不断地向上运动,7月10日 (图 7) 反环流中心已由32°N 400 hPa处移动到了38°N150 hPa附近,而500 hPa副高脊线也从28°N逐步北移到了33°N.此时与副高相联系的是反环流南侧深厚的下沉气流,它使得副高强盛并且稳定.7月11~12日 (图略),从对流层中层移到对流层高层的反环流在对流层顶附近消失,中纬度地区的垂直运动减弱,与副高相联系的反环流的下沉支消失,大气以平直的南风气流为主.13日 (图 8) 在对流层顶42°N和28°N附近各有一个反环流重新出现.这一期间 (11~13日),500 hPa副高脊线一直维持在32°N附近.

3.3 副高南退与经圈环流的调整

7月14日 (图 9),在对流层顶附近出现的两个反环流迅速向下发展,并快速向南移动,其中北面的反环流中心已移到了32°N附近,原来维持在该纬度上的副高脊线也迅速南移,从而与反环流南侧的下沉气流相配合.此后,该反环流缓慢南移并逐步向下加深,副高脊线也始终与反流环下沉支相配合,并稳定维持在20°N附近.江淮流域进入了第二次梅雨期.7月21日 (图 10),反环流中心南移到了27°N附近,500 hPa副高脊线位于20°N,长江中游地区 (30°N附近) 为反环流北侧深厚的上升运动,并造成武汉的特大暴雨;22日 (图略),这一经圈环流形式仍然维持,并造成武汉的连续特大暴雨.

从7月14日双反环形成后,在其缓慢南移的过程中,基本维持这种双反环并列的形式.注意到45°N附近很少有新的反环建立,即使有反环建立时,也会很快消失,这就使得副高自7月14日南退后,经圈环流形式难以作出大的调整,副高在较低纬度维持了约半个月的时间,造成长江中游地区较长的二度梅雨期,给1998年长江的防汛抗洪带来严峻的形势.

4. 结论

(1) 西太平洋副高在北进的过程中,主要是对流层中、低层的高压带向北推进;而副高的南退也是从对流层中、低层开始的,这一过程非常迅速.

(2) 副高的进退与经圈环流的调整有着密切的关系.副高的北跳并不是由与其相联系的反环流下沉支直接北移所引起的.低纬度深厚上升运动的发展不利于副高维持在较低的纬度,而中纬度反环流的突然向南调整则有利于副高在更北的纬度建立,于是副高出现突然北跳的现象.它是江淮地区出梅的一种经圈环流调整形式.

(3) 副高在稳定期间,经圈环流的调整是缓慢而相对稳定的.

(4) 副高在南退之前,对流层顶附近有反环流生成,然后迅速向南运动,与它的下沉支相联系的副高也迅速南退,江淮流域进入了第二次梅雨期.由于双反环并列的经圈环流出现后,在其缓慢南移的过程中,基本维持这种形式而没有作出大的调整,从而使副高在较低纬度维持了较长时间,造成长江中游地区较长的二度梅雨期.

-

陶诗言, 朱福康.夏季亚洲南部100 hPa流型的变化及其与西太平洋副热带高压进退的关系.气象学报, 1964, 34: 385~395. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-QXXB196404000.htm 叶笃正, 杨广基, 王兴东.东亚和太平洋上空平均垂直环流 (一) 夏季.大气科学, 1979, 3(1): 1~11. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQXK197901000.htm 何金海, 周兵, 温敏, 等.关于西太平洋副热带高压的垂直环流结构和年际变动特征及其机制研究.暴雨*灾害, 2000, 4(1): 24~35. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQJZ200104002.htm 吴国雄, 刘屹岷, 刘平.空间非均匀加热对副热带高压带形成和变异的影响Ⅰ:尺度分析.气象学报, 1999, 57(3): 257~263. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-QXXB903.000.htm 刘屹岷, 刘辉, 刘平, 等.空间非均匀加热对副热带高压带形成和变异的影响Ⅱ:陆面感热与东太平洋高压.气象学报, 1999, 57(4):385-396. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-QXXB903.000.htm 李双林, 张道明, 纪立人, 等.副高北进过程的个例数值研究.大气科学, 1999, 23(3): 296~307. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQXK199903004.htm 袁恩国, 谭同量, 李云林.1958.年8月4-12日期间副热带高压减退过程的研究.气象学报, 1964, 34(2):162-173. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-QXXB196402003.htm 袁恩国.夏季经圈环流的调整和西太平洋副热带高压活动的关系.大气科学, 1981, 5(1): 60~68. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQXK198101006.htm 朱乾根, 林锦瑞, 寿绍文.天气学原理和方法.北京:气象出版社, 1981.

设为首页

设为首页 加入收藏

加入收藏

下载:

下载: