暴雨过程对副热带高压变动的影响

EFFECT OF TORRENTIAL RAIN ON VARIABILITY OF SUBTROPICAL HIGH

-

摘要: 给出了长江中下游暴雨期间经圈环流观测事实, 指出在考虑垂直运动日变化之后, 可清晰地看到暴雨次级环流下沉支的存在。全型涡度方程对暴雨个例的计算发现, 非绝热加热中心西侧高空激发出负涡度, 东侧为正涡度;在低层则刚好相反。副高和南亚高压均会沿局地涡度变化的负中心方向移动。Abstract: Based on NCEP/NCAP data sets and dynamical diagnostic, the meridional circulation fact of torrential rain over the mid-lower Yangtze reaches was presented with composite analysis. The downward flow of secondary circulation occurred obviously while deducting the day variety of perpendicular motion. With calculating complete form vorticity equations, the further results show that the negative vorticity is stimulated by diabatic heating over the high layer, which locates at west side of the heating center, and versus east side is positive vorticity. In the low layer there is opposite exactly. Finally, the analysis emphasizes that the subtropical high all will move along the local negative voeticity center for variety direction with South Asia High.

-

引言

西太平洋副热带高压是东亚季风系统的主要成员之一, 东亚副热带季风异常会导致西太平洋副高北侧副热带季风雨带的异常, 而季风雨带上区域性暴雨是我国东部降水异常的直接因素。西太平洋副高对我国夏季洪涝及暴雨灾害影响的研究一直受到我国气象界的关注和重视[1], 但暴雨过程对西太平洋副高又会有怎样的作用和影响呢?这是一个较少涉及的研究课题。

实践中, 人们发现西太平洋副高、东亚季风雨带、高空急流等相互间存在着制约关系[2~4]。最近, 吴国雄等[5]明确指出亚洲季风区潜热释放是形成西太平洋副高的主要原因, 亚洲季风降水不只是被动地受副高的影响, 也反过来主动影响西太平洋副高的形态。同时又认为[6, 7]在气候尺度上, 东亚季风所释放的凝结潜热是决定东半球副高位置和强度的关键因素。He等[8]发现西太平洋副高存在多尺度特征, 在东亚副热带季风雨带上有暴雨发生时, 其凝结潜热激发的经圈环流对相应经度上副高脊线附近的下沉气流有显著贡献。本文从全型垂直涡度方程出发, 着重分析暴雨强降水时间尺度上潜热释放对西太平洋副高变动的影响。

1. 资料和方法

本文主要使用了以下资料:Marion Bond提供Climate Diagnostics Center释放的1969、1980、1991和1998年NCEP/ NCAR全球逐日4次再分析资料集及在此基础上得到的大气热源动力诊断资料。基本理论包括不考虑摩擦耗散和倾斜涡度发展作用, 仅保留外热源加热的假设下的全型垂直涡度方程。

2. 暴雨期间经圈环流观测事实

本文对长江中下游区域性暴雨个例的选择基于以下考虑:受锋面系统和西风带切变线或低涡影响, 且强降水中心位于赣鄂附近。在1954~1998年间共选择8次典型的个例, 强降水有1个或多个中心, 过程最大降水量150~500 mm不等, 持续时间超过48 h。长江中游附近均有暴雨中心出现, 雨带呈准东西走向。

为了揭示这8次过程暴雨发生前后天气系统的共同特征和演变规律, 需要采用客观的指标界定暴雨过程中的几个时期, 即暴雨发生前期、暴雨最强时段、暴雨结束时刻。由于受到降水资料分辨率的限制, 本文中采用逐3 h TBB资料及逐6 h雨量及逐6 h垂直运动资料来确定对流活动的强弱和降水活动。分析结果见表 1, 暴雨A —H的8次过程中共有18次最强降水阶段出现, 暴雨中心降水强度在40~70 mm·d-1左右。

表 1 区域性暴雨过程主要特征

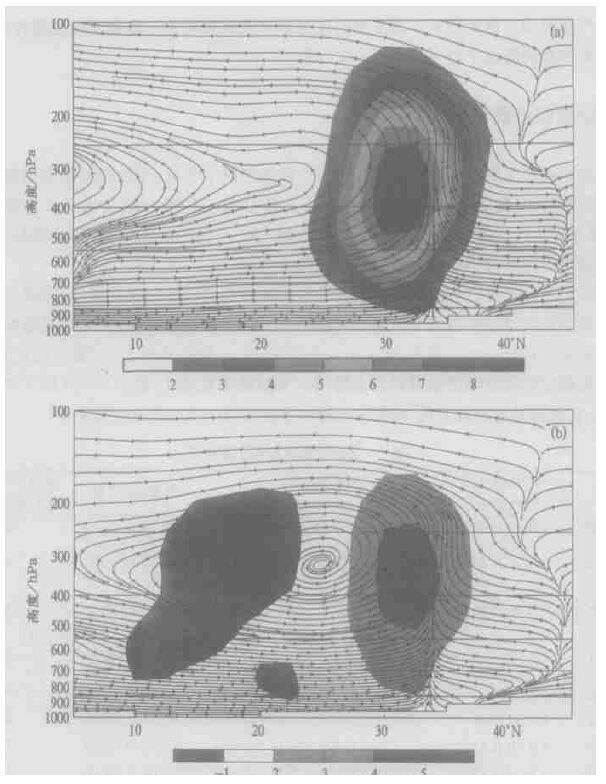

图 1a给出了长江中下游区域性暴雨A —H强降水时段纬向平均 (115°~120°E) 经圈环流合成特征。在东亚夏季风环流背景中, 副热带季风雨带上, 暴雨区有很强的上升运动, 中心量值达到-8 hPa·h-1。暴雨区以南300 hPa以上为一致的北风气流, 而与暴雨相伴的下沉气流叠加在亚洲大陆东部及太平洋西部地区热带及中低纬度地区的上升气流之中, 以致难于分辨。

在分析中从实际垂直速度中分别扣除不同时刻气候平均值后, 得到合成图 1b, 由此可以清晰地看到暴雨区近赤道一侧300 hPa高度上形成一次级环流, 暴雨区最大上升速度-5 hPa·h-1, 而25°N以南副高区域对流层中高层表现为一致的弱下沉运动区, 在对流层中低层转为南风, 有利于增强低空西南气流 (急流)。那么副高在暴雨前后又会表现出怎样的活动特征呢?分析发现, 西太平洋副高在暴雨期间确实经历了一次脊点西伸的活动进程, 暴雨与副高的这种关系在对长江中游大暴雨的分析中同样存在[8], 其原因与暴雨次级环流的建立有关。下文中将应用全型垂直涡度方程进一步详细阐述脊点西伸的机理。

3. 强降水潜热释放对副热带高压作用的诊断分析

不考虑摩擦耗散和倾斜涡度发展作用, 仅保留外热源加热的假设下, 全型垂直涡度方程可以简化为以下形式[6, 7]:

(1)

(2) 其中Q为大气非绝热加热率, 其它为气象上常用符号。一般地Q=QR +QSH +QLP, 即可表示成辐射加热、感热加热和潜热释放加热三部分。在暴雨期间, 起主导作用的是QLP, 分析中可用大气视热源Q1来表示。同时可省略Q1中局地变化项和水平平流项, 因此仅保留垂直输送项[9], 即Q ≈Q1W。不失一般性, 下面选择最强的非绝热加热 (暴雨过程B) 来进行分析。

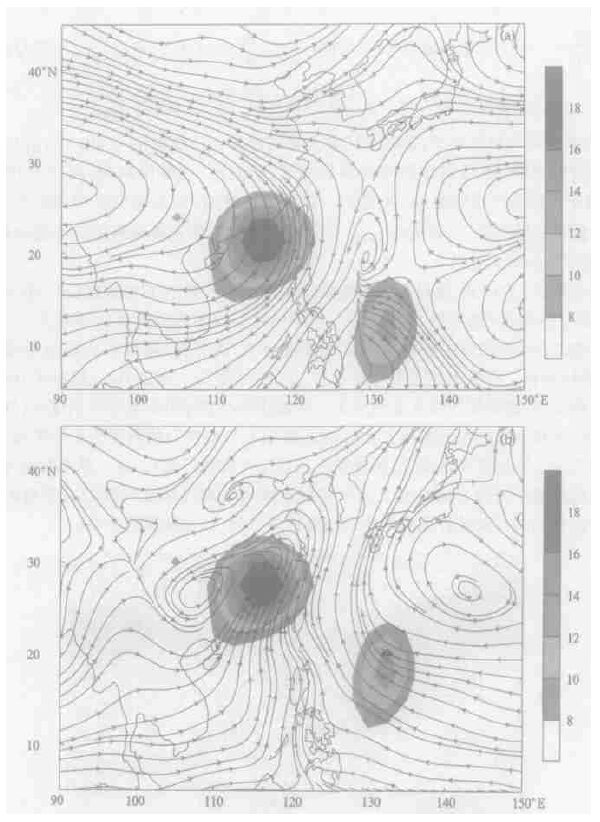

如图 2所示, 200 hPa倾斜高空急流轴 (阴影区) 位于40°N以南, 在其出口区右侧500hPa上垂直上升速度 (细实线) 达到最大, 与此相对应的加热强度也达到最大。此时500hPa流场型式表现为加热中心南侧有反气旋性环流, 而北侧 (在高空急流出口区左侧位置) 为气旋性环流。在最大加热中心的上方200 hPa (图 3a), 加热中心 (阴影区) 的西侧是强大的负涡度元 (南亚高压反气旋性环流), 在加热中心东侧可以看到正涡度元 (气旋性环流) 的存在; 在最大加热中心的下方850 hPa (图 3b), 加热中心的西侧为正涡度元 (低涡系统), 在加热中心东侧是负涡度元 (副热带高压区反气旋性环流)。这一暴雨时间尺度上的现象与吴国雄等[6]定常时间尺度上关于深对流降水对副热带反气旋形态影响的理论成果相吻合。这里的机制是什么呢?为此需要计算方程 (1) 中各项的大小。

注意到式 (1) 右端第3、4项中与强降水相伴随的大尺度上升运动和加热本身的效应使得气旋性涡度减小, 200 hPa南亚高压脊线左侧上升运动所引起的

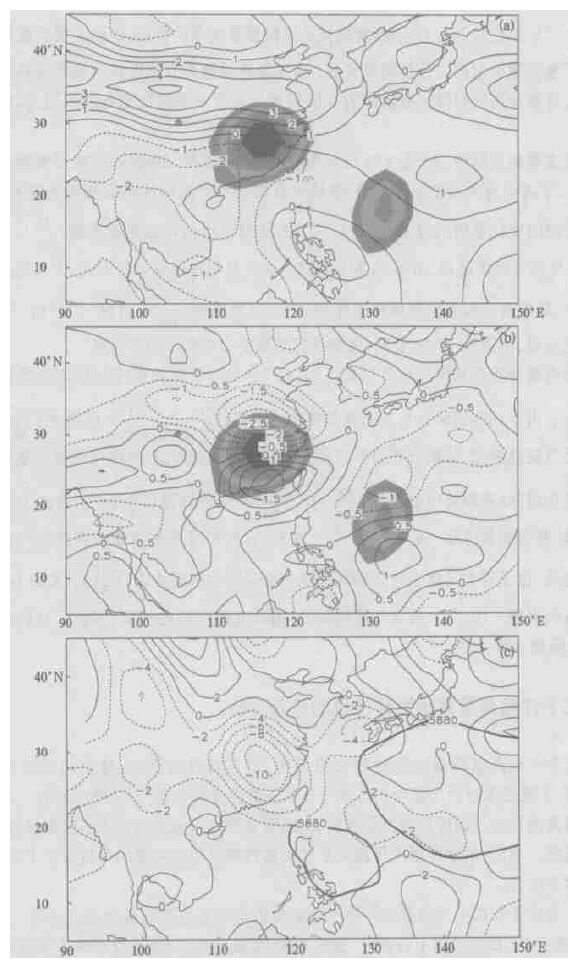

在最大潜热加热中心下方850 hPa (图 5) 上, 加热本身、加热纬/经向切变等3项仍为10-11s-2, 平流项与大尺度上升运动、加热垂直切变和行星涡度具有相同的重要性, 所引起的涡度时间变化量值均为10-10s-2, 它们的共同作用使得加热源西侧

下面再来分析在纬向风垂直切变场 (图 6a) 中Q1W经向切变 (图 6b) 对副热带高压强度的影响。由于500 hPa上θz >0, 在加热中心南侧,

![]() 图 5 同图 4, 仅为850 hPa

图 5 同图 4, 仅为850 hPa![]() 图 6 500 hPa

图 6 500 hPa (单位分别为:10-3s-1;10-10K·s-1m-1;10-10s-2, 阴影区说明同图 3)

(单位分别为:10-3s-1;10-10K·s-1m-1;10-10s-2, 阴影区说明同图 3)4. 西太平洋副热带高压西伸过程的机理分析

西太平洋副高结构和变动过程相当复杂, 但它对我国雨季、暴雨和旱涝有重要影响[10]。关于副高多时间尺度变化与天气气候及其突变南落等[11]问题的研究已取得重要进展。副高的移动与涡度场等要素有关, 副高明显有向未来负涡度中心区伸展, 遇正涡度中心则退缩。然而, 对于暴雨尺度西太平洋副高西伸过程和机理的分析并不十分清楚, 在此进行初步探讨。

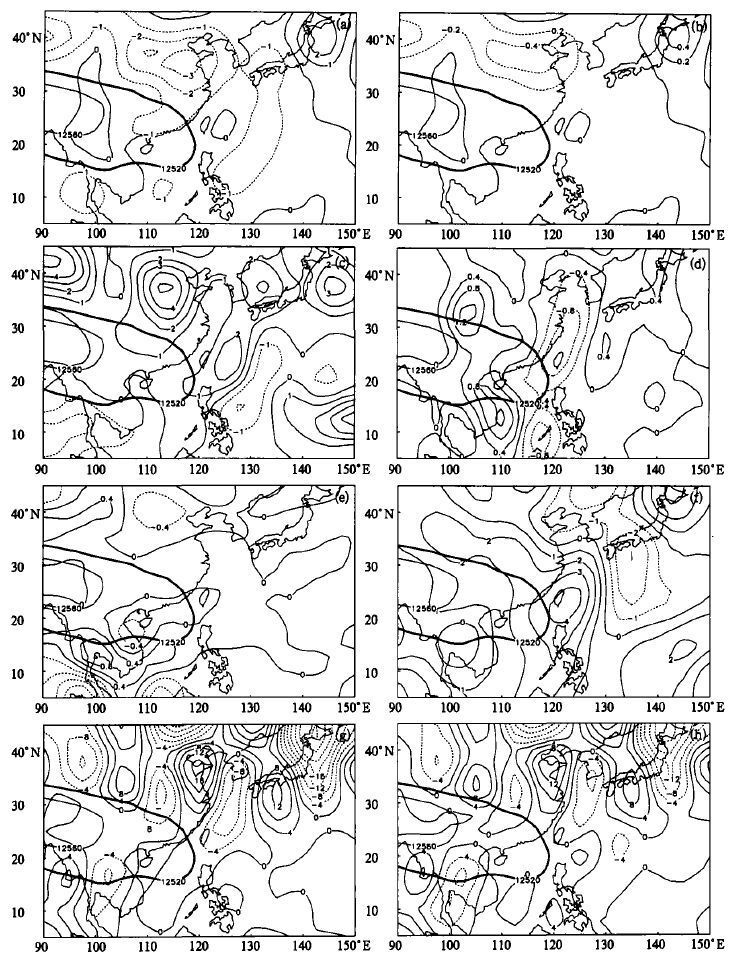

图 7给出了长江中下游暴雨强降水发生前后全型垂直涡度局地变化分布, 其中包含7个相对独立项, 即大尺度上升运动、加热本身、潜热切变、行星涡度和涡度平流项。在降水开始前 (6月22日06 :00, 世界时, 下同), 20°N以南副高5880 gpm特征线 (以下简称副高) 西边缘位于130°E以东, 20°N以北有一狭窄副高区域西伸脊点在122°E附近, 此时菲律宾以东海域有一负涡度局地变化中心, 而台湾东部海域有一相对较弱的正涡度变化中心; 到暴雨开始时 (6月24日12 :00), 副高主体南部位于菲律宾陆地附近, 在纬向上向西移动近10个纬距, 受其西进的影响, 20°N以北副高位置也略有变动, 此时长江中下游地区出现-6 ×10-10s-2的涡度变化中心, 因此未来副高西北边缘会向西推进; 到6月26日06 :00, 副高脊线北界到达我国华南东部, 向西移动了5~10个纬距, 副高西伸脊点位置位于广东湛江附近, 此时脊点西侧仍有反气旋性涡度变化中心存在; 24 h以后 (6月27日06 :00), 副高西伸脊点又明显地向西移动5个多纬距。

图 7清晰地表述了暴雨期内副高及其西伸脊点的活动特征, 是沿着脊点或副高边缘全型垂直涡度局地变化的

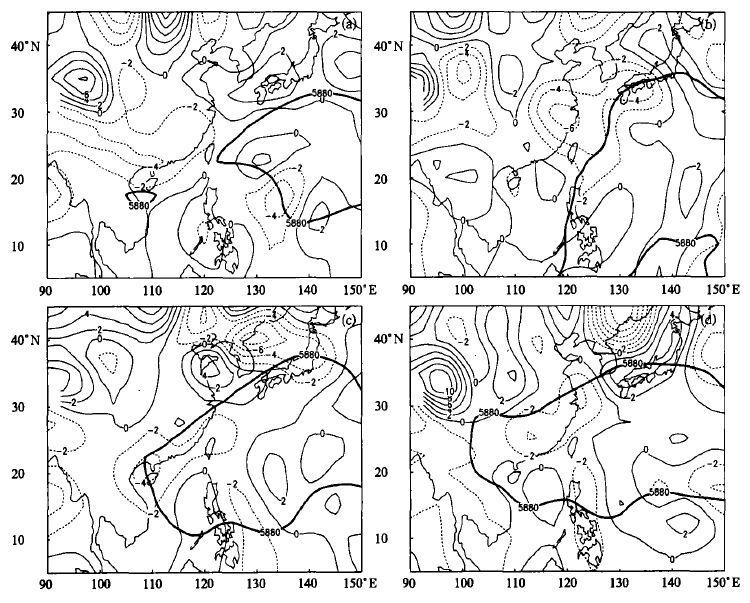

在降水开始前 (图 8a), 南亚高压12520 gpm特征线东伸脊点已越过150°E, 但在120°~130°E附近高压区南北两侧边缘分别有很强的

![]() 图 8 同图 7, 仅200 hPa。(a)1998年6月21日06:00;(b)6月24日06 :00;(c)6月26日06:00;(d)6月27日06 :00(粗实线为特征高度等值线 (单位:gpm))

图 8 同图 7, 仅200 hPa。(a)1998年6月21日06:00;(b)6月24日06 :00;(c)6月26日06:00;(d)6月27日06 :00(粗实线为特征高度等值线 (单位:gpm))5. 结论与讨论

夏季副热带高压内为什么会是上升运动而不是下沉运动, 这是近年来在副高研究中讨论较多的话题。全型涡度方程和热力方程的分析指出, 上升运动和位温增加均可引起负涡度的发展[12]。本文关于暴雨对副高影响的研究结果显示:

(1) 暴雨次级环流下沉支叠加在夏季东亚季风环流上升支中, 以致它对副高的作用难于分辨, 但考虑垂直运动日变化后可以清晰地看到暴雨次级环流下沉支的存在。

(2) 全型垂直涡度在暴雨B个例分析中的应用成功地给出了非绝热加热中心之上高空200 hPa所对应区域的西侧激发出反气旋性涡元, 东侧激发出气旋性涡元; 加热中心之下850 hPa上则明显相反, 由于平流作用的相对减小, 使得潜热垂直切变的作用更加显著。

(3) 西太平洋副高 (南亚高压) 西 (东) 伸脊点沿着其附近全型垂直涡度局地变化

-

图 5 同图 4, 仅为850 hPa

图 6 500 hPa

(单位分别为:10-3s-1;10-10K·s-1m-1;10-10s-2, 阴影区说明同图 3)

图 8 同图 7, 仅200 hPa。(a)1998年6月21日06:00;(b)6月24日06 :00;(c)6月26日06:00;(d)6月27日06 :00(粗实线为特征高度等值线 (单位:gpm))

表 1 区域性暴雨过程主要特征

-

张庆云,陶诗言.夏季西太平洋副热带高压北跳及异常的研究.气象学报, 1999,57(5):539~548. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-QXXB199905003.htm 喻世华,王绍龙.西太平洋副热带高压进退的环流机制.海洋学报, 1989,11(3):372-377. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SEAC198903013.htm 张韧,史汉生,喻世华.西太平洋副热带高压非线性稳定性问题的研究.大气科学, 1995,19(6):687~700. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQXK506.006.htm 陶诗言等.中国夏季副热带天气系统若干问题的研究.北京:科学出版社,1963. 吴国雄,刘屹岷,刘新,等.陆面过程对夏季降水和副高的影响.第四届东亚及西太平洋气象与气候研讨会,杭州,1999.45~47. 吴国雄,刘屹岷,刘平.空间非均匀加热对副热带高压形成和变异的影响,Ⅰ: 尺度分析.气象学报,1999,57(3):257~263. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-QXXB903.000.htm 刘屹岷,吴国雄,刘辉,等.空间非均匀加热对副热带高压形成和变异的影响,Ⅲ:凝结潜热加热与南亚高压及西太平洋副高.气象学报,1999,57(5):525-538. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-QXXB199905002.htm He J H, Zhou B, Wen M, et al. Studies on subtropical high's vertical circulation structure and interannual variation features with the mechanism. Adv Atmos Sci, 2001, 18(4): 497~510. DOI: 10.1007/s00376-001-0040-2

周兵, 何金海,谭言科,等.1998年武汉大暴雨切变涡度及非绝热加热垂直结构分析. 气象学报, 2001, 59(6): 707~718. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-QXXB200106006.htm 黄士松,余志豪. 副热带高压结构及其同大气环流有关若干问题的研究.气象学报, 1962,31(4):339~359. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-QXXB1962S1005.htm 陶诗言,徐淑英.夏季江淮流域持久性旱涝的环流特征. 气象学报, 1962,32(1):1~18. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-QXXB196201000.htm 刘屹岷, 吴国雄. 副热带高压研究回顾及对几个基本问题的再认识. 气象学报, 2000,58(4): 500~512. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-QXXB200004013.htm

设为首页

设为首页 加入收藏

加入收藏

下载:

下载: