青藏高原气候由暖干到暖湿时期的年代际变化特征研究

STUDY ON DECADE CHANGE OF CLIMATE SHIFT FROMWARM-DRY PERIOD TO WARM-WET PERIOD OVER TIBETAN PLATEAU

-

摘要: 利用1961~1998年青藏高原123个气象台站常规地面观测资料,对近40年青藏高原地区的气候年代际变化特征进行分析。分析结果表明:20世纪80年代中后期青藏高原经历了一次气温、降水量、相对湿度显著增加的气候突变。以突变点为界,可以划分为两个时期,即从20世纪60年代初到80年代中后期,青藏高原为相对暖干时期,从20世纪80年代后期开始,青藏高原进入相对暖湿时期。由此,从气温、降水量、相对湿度的变化特征和突变理论上可以初步判断,20世纪80年代中后期青藏高原气候年代际变化实现了由暖干型向暖湿型的突变。青藏高原气温和降水突变早于相对湿度突变;青藏高原的增温、增湿现象主要发生在冬季;春季亦增温、增湿,但增幅小于冬季;夏季出现增温和略减湿现象;秋季为明显增温,但湿度无明显变化。Abstract: In terms of the yearly average data obtained from 123 routine meteorological observatories located over Tibetan Plateau, the decade characteristics of climate change over the Plateau in the recent 40 years are studied. It is found that in the mid-late 1980s, an evident climatic sudden change happens to yearly average temperature rainfall and relative humidity, featured by the increasing of them. The climate of the Plateau shifts to warm-wet period from warm-dry period at the sudden turning point. The climatic sudden change of temperature and rainfall are earlier than that of relative humidity over the target region. Over the Plateau, the increases in temperature and humidity occur mainly in winter and these increases, also occurring in spring, show slow range; increase of temperature and somewhat lowered humidity happen in summer; autumn is a season for remarkable increase of temperature but humidity shows no tendency of its change。

-

Keywords:

- Tibetan /

- Plateau /

- Climate characteristics /

- Warm-wet period

-

引言

气候变化已成为全球共同关注的重大问题,各国科学家及政府部门对全球增暖可能引起的环境和生态变化给予了极大关注[1~4] 。青藏高原作为世界上最高的高原,其气候变化特征一直倍受关注,在这方面已开展了很多工作。已有学者指出高原温度变化较我国东部地区早[5] ;高原气温与降水的变化趋势似乎与CO2增加所引起的温室效应增强有关[6] ;1998 年春季青藏高原地区下垫面三维热力结构特征对夏季长江中下游降水存在显著影响[7] ;高原降水的空间分布特征主要是北部和南部呈反相关关系[8] ;20 世纪40 年代是高原当代气候一温暖时期,60 年代是相对偏冷时期,随后进入持续增暖时期[9] ;通过REOF 分析可以将高原温度分为6 个区,相对湿度分为8 个区,各个区的温湿变化特征有一定差异[10] 。由于青藏高原地区气象观测资料缺乏,以前对青藏高原气候变化方面的研究多采用对一两个气象要素进行分析或采用某一部分(较少)台站的资料进行分析,得出了许多关于高原气候变暖方面的结论。但是,气候变化主要包括温、湿两个方面的内容,两者综合考虑才能反映出一个地区气候变化的全貌,但还很少有人将温、湿常规气象观测资料综合在一起对青藏高原的气候变化特征进行分析。本文采用青藏高原地区常规气象观测资料,包括温度、最低温度、最高温度、降水、累积积雪日数、累积积雪深度、相对湿度共7 个要素展开对青藏高原地区气候变化特征的分析,从而对近40 年青藏高原的气候变化特征有一个全面认识。

1. 资料及资料处理

由于青藏高原多数测站从20 世纪60 年代初才有较为连续的观测资料,因此,本文选用1961-1998 年青藏高原地区(包括青海、西藏及邻近高原的新疆、甘肃、四川、云南等省)气象台站常规观测资料的月平均值进行分析。首先对资料不连续的台站进行适当插补,插补方法为:先用本站前后各1年的值取平均做为该缺测值(仅插补一次),仍然不连续的年再做空间插值:选用该站周围半径为1 个纬距范围内的台站,按与距离成反比做加权平均得到该缺测值(仅插补一次),仍然不连续的年做为缺测年处理,这样有123 个台站资料连续性较好,台站位置分布见图 1 。利用处理后的123 个台站观测资料计算各要素的年平均值,其中计算了夏季(6-8 月)总降水量和年总降水量,由于许多站夏半年无积雪观测,所以积雪仅计算冬半年(11月至次年3 月)的平均值。

2. 近40 年青藏高原各气象要素线性倾向分布

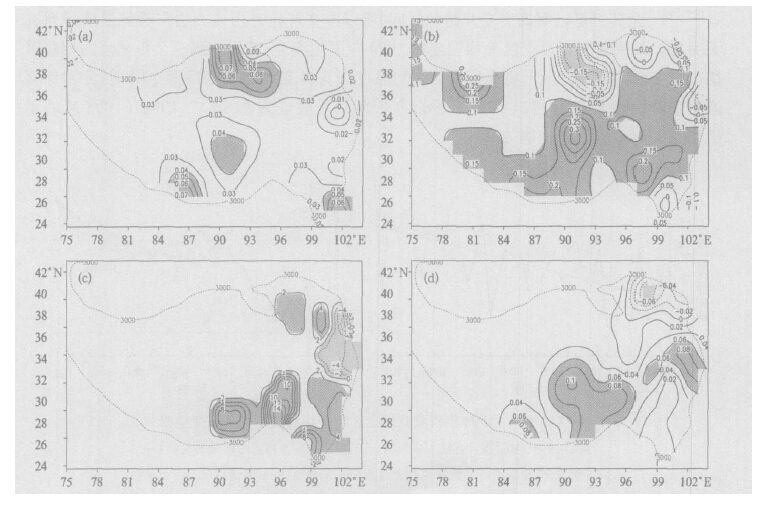

图 2为近40 年青藏高原各要素线性倾向分布,所有线性倾向分布图均由通过95 %信度的台站绘制而成,没有通过信度的台站在画图时设为缺省。图 2a 为年平均温度线性倾向分布,可以看出高原上气温变化存在3 个增温中心,分别在柴达木盆地西侧、班戈和定日。青藏高原东部川、青、藏交界地区是气温线性倾向最小的地区,增温不明显,除该地区外高原都在增温。分析最高和最低温度的线性倾向(图略)可知,最低温度的线性倾向分布与图 2a 几乎完全一致,且增温幅度大于年平均温度;最高温度的线性倾向分布与图 2a 相似,但增温中心出现在柴达木盆地西侧和班戈,最高温度的增温幅度小于年平均温度增幅。因此可以认为,青藏高原温度的增温主要是由最低温度的增加引起的。由年平均相对湿度倾向分布(图 2b)可以看出,高原东南部、西南部及塔里木盆地南侧均为增湿区,安多-班戈地区为增湿最大中心。高原东北部以柴达木盆地西侧为减湿中心,祁连山地区及甘、青、川交界地区也出现一定程度的变干现象。分析年总降水量(图 2c)和夏季总降水量(图略)的线性倾向,可以看出两者并不十分一致,两者最大的区别在西藏东北部、川西高原和青南高原地区,在这3 个地区,年总降水量呈增加趋势而夏季降水量呈减少趋势,这说明高原除了夏季降雨以外,其他季节的降水包括冬季的降雪也是非常重要的量。年总降水量和夏季降水量线性倾向一致的地方是祁连山地区(降水均增加)和甘、青、川交界地区(降水均减少)。本文同时还计算了累积雪日(图 2d)和累积雪深(图略)的线性倾向分布,可以看出冬半年高原积雪以增加为主,仅在祁连山地区出现减小倾向。

由图 2 可知,青藏高原大部分地区都在增温、增湿,安多-班戈-定日为主要的增温、增湿带,增湿与这些地区年降水量和冬季积雪增加有关。柴达木盆地西侧是高原上增温幅度最大,同时变干幅度也最大的地区,尽管这一带年降水量及夏季降水量都略有增加,但却仍然呈变干趋势,这可能与这里强烈的地表(0 cm 地温为最大增温中心,图略)及空气增温引起蒸发量增大有直接关系。位于35°N ,102°E 附近的甘、青、川3 省交界地区,出现变干现象,与这里年降水量及夏季降水量均呈下降趋势有关。祁连山地区出现略变干现象,主要是由于这里冬季积雪减少造成的。

3. 青藏高原平均气候变化特征

青藏高原3000 m 以上的观测台站主要集中在高原东部地区(图 1),西南部较少,西北部没有。所以本节讨论的高原全区不包括高原西北部。本文定义90°E 以东海拔高度大于3000 m 的高原部分为东部高原,90°E 以西、33°N 以南海拔高度大于3000 m 的高原部分为西南部高原。首先将第1 节计算得到的年平均值插值到2°×2°的网格点上,再将3000 m 以上网格点的值进行面积加权平均(按不同区域),从而分别得到代表高原全区、东部和西南部区域平均特征的时间序列。

3.1 气温变化趋势

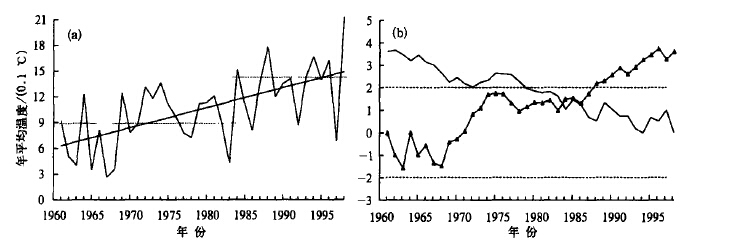

图 3a 为1961-1998 年青藏高原全区年平均温度的时间序列,可以看出高原总体增温现象非常显著,从20 世纪80 年代中期开始年平均温度维持在一个较高值状态。本文计算了高原全区年平均温度在不同年代的平均值(表 1),可以看出20 世纪60 年代到90年代,青藏高原一直在增温,70 年代和60 年代相比增温达0.37 ℃;90 年代和80 年代相比增温0.33 ℃。从图 3a 的变化特征还可以看出,1968 年和1984 年为高原年平均温度变化的两个关键年,其前后温度具有不同的均值,那么是否有统计意义上的突变发生呢?这是一个值得探讨的问题。由于Mann-Kendall 检验(简称MK 检验)具有其特殊的优点[11~12] ,尤其是可以明确突变开始的时间,所以本文首先采用该方法来检验温度序列有无突变。结果表明高原全区平均温度在1984 年发生突变,其后达到一个更显著的增暖时期。以1984 年为分界点,将高原全区平均温度分为突变前和突变后两个时期,分别计算这两个时期的平均值,得出1961-1983 年的年平均温度为0.87 ℃,1984-1998 年的年平均温度为1.36 ℃,增幅为0.49 ℃。

表 1 青藏高原年平均温度、降水量、湿度在不同地区、不同年代的平均值

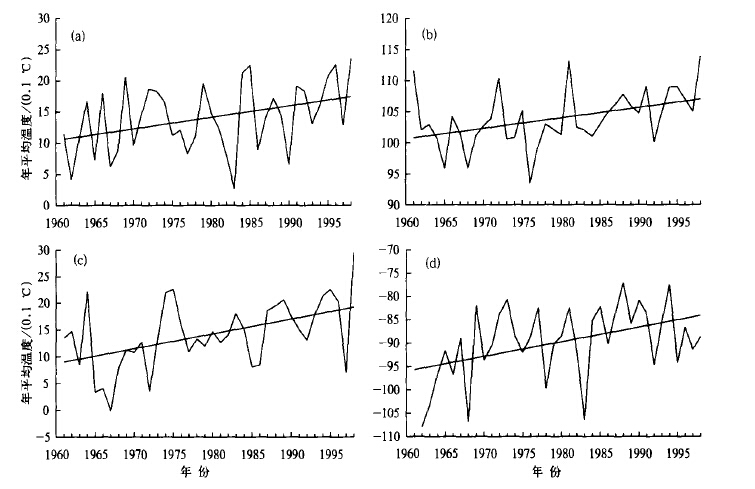

从以上讨论可以看出,高原年平均温度的年代际变化以增温为特点,那么高原增温主要发生在什么季节呢?图 4给出了不同季节高原全区平均温度的时间序列,可以看出冬季增温最显著,其线性倾向最大,秋季次之,夏季增温最弱。年平均温度的线性倾向值(0.23)小于冬季平均温度的线性倾向值(0.31),与春季(0.18)及秋季(0.28)较为接近。

表 1中还列出了东部和西南部高原在不同年代的平均气温和突变前后时段的平均气温,从20 世纪60 年代到90 年代,西南部高原的增温幅度比东部高原要大。

根据IPCC[13] 的工作报告和王绍武[3] 的工作可知,20 世纪70 年代后期全球有一次温度突变,而高原的温度突变发生在20 世纪80 年代中期,可见高原的气温突变要晚于全球平均温度突变。

3.2 降水量变化趋势

图 5a 和图 5b 分别为1961-1998 年青藏高原全区平均年总降水量时间序列及其突变检验,可以看出高原降水量波动较大,在20 世纪80 年代中期增加显著,并且在1985 年前后出现一次突变,20 世纪90 年代初期出现下降现象,其后又出现增加现象。本文计算了高原全区平均年降水量在不同年代和突变前后时段的平均值(表 1 中),可以说突变前后时段青藏高原年降水量相差10 mm 左右。

分析青藏高原全区平均降水量在不同季节的时间序列,可以看出冬季(图 5c)降水量增加最显著,其线性倾向最大;春季次之(图 5d);秋季降水量没有显著变化趋势;夏季则出现略减少现象(图略),因此突变后青藏高原年降水量增加的10 mm 主要是由冬季和春季降水量增加造成的。

高原东部和西南部区域平均年降水量变化趋势与高原总体平均有相同的特征,只是西南部的降水突变比全区略晚,发生在20 世纪80 年代中后期。高原东部和西南部年降水量的增加现象也主要出现在冬季。表 1 中还列出了高原东部和西南部在不同年代的平均年降水量和突变前后时段的平均年降水量。

3.3 相对湿度变化趋势

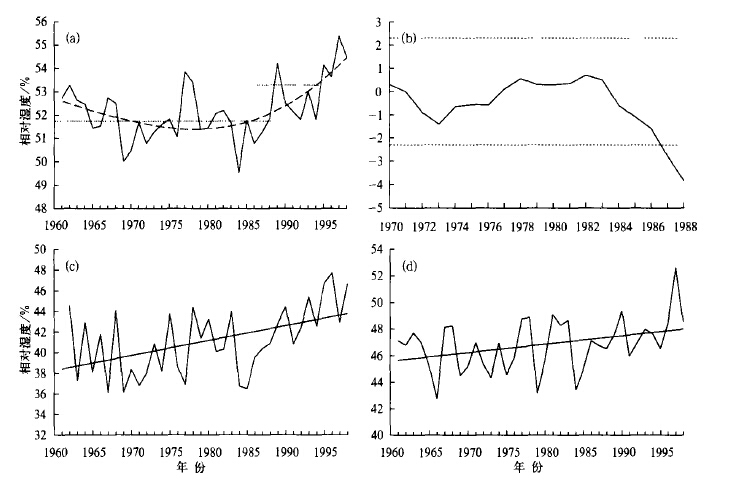

图 6a 为1961-1998 年青藏高原全区年平均相对湿度时间序列,可以看出高原总体增湿现象从20 世纪80 年代中后期开始非常显著,在此之前湿度变化基本维持在同一均值附近。20 世纪80 年代后期为相对湿度变化的关键时期,由于该序列具有抛物线型特征,本文采用滑动t 检验来检验其变化有无突变,子序列长度取10 年(图 6b)。结果表明,高原全区平均相对湿度在20 世纪80 年代后期有一次突变,其后达到一个显著的增湿时期。以1988 年为分界点,将高原总体平均相对湿度分为突变前和突变后两个时期,分别计算这两个时期的平均值,得出突变前后增幅约为3 %(表 1)。

分析不同季节青藏高原全区平均相对湿度的时间序列,可以看出冬季增湿最显著(图 6c),其线性倾向最大;春季次之(图 6d);秋季没有显著趋势;夏季则出现减湿现象,这可能与高原夏季降水量略有减少有关(图略)。

高原东部和西南部区域平均相对湿度的年代际变化与高原全区平均相对湿度的年代际变化有相同的特征,这里不再详述。表 1 中列出了高原东部和西南部在不同年代的平均湿度和突变前后时段的平均湿度,可见增湿主要出现在20 世纪90 年代。

由图 3 和图 6 可知,高原温度突变要早于相对湿度突变,即高原总体上先出现显著增温,再出现显著增湿现象。

由于近40 年青藏高原年平均气温具有持续增温倾向,所以在突变前后高原均处于增暖时期,只是在1984 年之后增暖达到了新的高度,而降水和相对湿度则不同,从20 世纪60 年代初到80 年代中后期高原年降水量处于低均值时期,高原气候相对偏干;80 年代中后期进入高均值时期,高原气候相对偏湿。所以,本文定义从20 世纪60 年代初到80 年代中后期,高原气候为暖干时期;80 年代中后期到90 年代末,高原气候为暖湿时期,即80年代中后期高原气候实现了由暖干型向暖湿型的转变。对这一转变贡献最大的是冬季,春季次之。

4. 小结

通过上述分析,可得到以下结论:

(1) 近40 年青藏高原大部分地区以变暖变湿为主要变化特征,出现安多─班戈─定日的显著增温、增湿带。高原南侧的喜玛拉雅山地区也是变暖变湿区,塔里木盆地南侧也在增暖增湿,柴达木盆地西侧及祁连山地区出现变暖变干现象。

(2) 从青藏高原区域平均时间序列的变化特征来看,高原全区、东部和西南部都以增温、增湿为特点。增温、增湿幅度最大的是冬季;春季次之;秋季增温显著,但增湿不显著;夏季在增温的同时略有变干,但增温减湿的幅度都不大。

(3) 20 世纪80 年代中后期青藏高原经历了一次温度大增、降水量和相对湿度增加的气候突变。从20 世纪60 年代初到80 年代中后期,高原气候为暖干时期;80 年代中后期到90 年代末,高原气候为相对暖湿时期,即80 年代中后期高原气候实现了由暖干型向暖湿型的突变。对这一突变贡献最大的是冬季,春季次之。

(4) 高原气温和降水突变要早于相对湿度突变;高原气温突变要晚于全球气温突变。

-

表 1 青藏高原年平均温度、降水量、湿度在不同地区、不同年代的平均值

-

Hansen J,Lebedeff S.Global trends of measured surface air temperature.J Geophy Rev,1987,92(D11):13345-13372。 DOI: 10.1029/JD092iD11p13345

Karl T R,Jones P D,Knight R W.A new perspective on recent global warming:asymmetric trends of daily maximum and minimum temperature.Bull Amer Meteor Soc,1993,74(6):1007-1023。 DOI: 10.1175/1520-0477(1993)074<1007:ANPORG>2.0.CO;2

王绍武,叶瑾琳.近百年全球气候变暖的分析.大气科学,1995,19(5):545-553。 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQXK505.003.htm Houghton J T,Filho L G M,Callander B A,et al.The Science of Climate Change,Climate Change 1995.IPCC.Cambridge:Cambridge University Press,1996.572。 http://www.oalib.com/references/15986944

汤懋苍,李存强,张建.青藏高原及其四周的近代气候变化.高原气象,1988,7 (1):39-48。 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GYQX198801004.htm 刘晓东,张敏锋,惠晓英.青藏高原当代气候变化特征及其对温室效应的响应.地理科学,1998,18(2):113-121。 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DLKX802.003.htm 柏晶瑜,徐祥德.1998年青藏高原春季地温异常对长江中下游夏季暴雨影响的研究.应用气象学报,1999,10 (4):478-485。 http://qikan.camscma.cn/jams/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=19990493&flag=1 姚檀栋,刘晓东,王宁练.青藏高原地区的气候变化幅度问题.科学通报,2000,45(1):98-105。 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KXTB200001020.htm Zhu Wenqin,Chen Longxun,Zhou Zijiang.Several characteristics of contemporary climate change in the Tibetan Plateau.Science in China (Series D),2001,44(supp):411-420。 http://cn.bing.com/academic/profile?id=423636fb4380f1b0667ec1c55aee80de&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

牛涛,陈隆勋,王文.青藏高原冬季平均温度湿度气候特征的REOF分析.应用气象学报,2002,13(5):560-570。 http://qikan.camscma.cn/jams/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20020573&flag=1 符淙斌,王强.气候突变的定义和检验方法.大气科学,1992,16(4):483-493。 魏凤英.现代气候统计诊断预测技术.北京:气象出版社,1999。 IPCC.Climate Chang 2001-the Scientific Basis,Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.Cambridge:Cambridge University Press,2001。

设为首页

设为首页 加入收藏

加入收藏

下载:

下载: