藏北牧草青草期的气候变化特征分析

Climatic Change of the Green Grass Seasons in Northern Tibet from 1971 to 2000

-

摘要: 利用1971—2000年西藏那曲地区平均气温、≥5 ℃界限温度、降水量以及月平均最高气温、最低气温、相对湿度、风速、日照时数等资料, 运用Penman-Monteith模型计算得出最大可能蒸散, 进而得到地表湿润系数, 分析了近30年藏北牧草青草期的气候变化趋势。结果发现:各牧区青草期间表现为平均气温升高、降水增多、持续天数延长、积温增高的趋势; 20世纪70年代各牧区青草期开始得晚、结束得早、持续天数短; 90年代相反, 青草期开始得早、结束得晚、持续天数长; 那曲地区西部青草期间的平均气温从未出现过异常年, 中东部牧区1976年异常偏冷; 各牧区降水量的异常年份主要出现在20世纪70年代; 70年代中期藏北大部分牧区青草期积温异常偏低, 90年代末出现了异常偏高年份。研究结果还表明:气温升高, 地表湿润系数增大, 暖湿化的气候变化趋势, 有利于生态环境的改善。Abstract: The climatic change trend of the green grass seasons in northern Tibet is analyzed by calculating the data of mean tem perature, ≥5 ℃ critical temperature and precipitation from 1971 to 2000 in Nakchu district of Tibet. And the maximum potential evaporation is obtained through Penman-Monteith Model in terms of monthly maximum temperature, minimum temperature, wind speed, relative humidity and sunshine duration. The surface humid index is the ratio of rainfall to maximum potential evaporation. The features of seasonal and annual surface humid index are discussed. Main results are as follows: ① The green grass duration is about 80~164 days in Nakchu district of Tibet. The green grass duration is longer in the eastern pasture (over 130 days), where the heat and water conditions are more sufficient. Whereas it is shorter in the middle pasture (less 100 days) where the heat resources are deficient. The mean temperature is 7.5—9.6 ℃ and precipitation is 270—550 mm during the green grass seasons. ② In past 30 years, the mean temperature trend is warming and its increase is (0.18—0.36)℃/10a, especially in mid-western of Nakchu district. The increasing trend of rainfall is insignificant in most part of pastoral areas, but it is significant in Chali. Also, results show that the trend of green grass duration prolongs and ≥5 ℃ accumulated temperature increases obviously in pastoral areas. In general, the climatic trend behaves prolonging duration, warming temperature and increasing precipitation, that is favorable for grass growing. ③ The inter-decadal variations increase in mean temperature. The precipitation is less in the 1970s in most of pastoral areas, more in the 1980s, and it increases in the 1990s compared with that in the former 20 years. In the 1970s, there are later starting date, earlier ending date, shorter duration and lower accumulated temperature (≥5 ℃) during the green grass seasons. But to the contrary in the 1990s, the phase shows earlier starting date, later ending date, longer duration and higher accumulated temperature (≥5 ℃), there are advantageous for grass growth and husbandry production. ④ There are no anomalous years in western Nakchu district in terms of temperature, the anomalous cold years occurres in 1976 in mid-eastern Nakchu, and the anomalous years of precipitation appeared in 1970s. In addition, the accumulated temperature displays anomalous lower in the duration of green grass in most of husbandry districts in middle of the 1970s, whereas anomalous higher years appear in end of the 1990s. ⑤ During the past 30 years, the decrease of annual potential evaporation is significant in the pastoral areas, and the trend indicates a decrease of (10.1—37.8) mm/10a. The potential evaporation decreases more strongly in winter. As for surface humid index, the trend behaves more significant increase. The rate of increasing is (0.02—0.06)/10a.The increase displays strongly in autumn in most of Nakchu district. ⑥ The tendency of warm and humid climate caused by air temperature increasing, potential evaporation decreasing and surface humid index increasing benefits environmental improvement.

-

Keywords:

- green grass seasons /

- inter-decadal variation /

- anomalous years /

- northern Tibet

-

引言

20世纪的全球增暖已是不争的事实, IPCC报告的最新结果指出, 近百年全年平均温度的变率为 (0.4~0.8 ℃) /100a[1]。我国区域气温在20世纪20年代至40年代及70年代中后期至今分别对应两次明显增温期, 但是我国各个子区域气温变化趋势近40年来并不与全球趋势都相同, 存在明显的地区性差异[2-5]。林振耀等[6]研究显示, 近几十年青藏高原温度有所上升, 气候呈变暖趋势。赵昕奕等[7]指出, 西藏、青海20世纪50年代到80年代末期气温呈上升趋势, 而且80年代平均气温显著高于50年代, 西藏地区90年代初仍处于升温阶段。20世纪80年代青藏高原各地先后进入气温较高时期, 最早开始这个暖期的地区为西藏东南部。研究表明, 西藏高原年平均气温以0.26 ℃/10a的增长率上升[8], 明显高于全国和全球气温的增长率, 20世纪90年代增温幅度较大, 年平均气温比60年代偏高0.8 ℃。

青草期是牧草进行光合作用制造有机物质的时期, 适宜的温度和适量的水分供应, 才能使萌发后的牧草很快进入青草期, 各类家畜摆脱“春乏期”, 逐渐恢复膘情。牧草青草期的开始期与日平均气温稳定通过5 ℃ (≥5 ℃) 的初日比较接近, 青草期终日与日平均气温≥5 ℃的终日基本一致, 因此把日平均气温≥5 ℃持续日数作为牧草的青草期。那曲地区是西藏最大的天然牧场, 草地面积35.25万km2, 约占全自治区草地面积的42.5%, 大部分牧区的牧草青草期在120 d左右, 可保证家畜在夏秋季获得较为充足的采食抓膘时间, 青草期的长短也直接影响牲畜的抓膘时间, 从而影响牧业的丰收。研究西藏主要牧区牧草青草期的气候变化特征, 对合理安排牧事活动, 进行科学养畜, 具有较为深远的意义。

1. 资料和分析方法

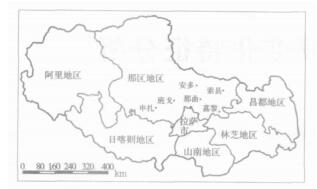

本研究选取1971—2000年那曲地区6个气象站 (图 1) ≥5 ℃界限温度的初终日、间隔日数、积温、平均气温和降水量以及逐月平均最高气温、最低气温、相对湿度、日照时数资料, 计算得出那曲地区各牧区的年、季潜在蒸散和地表湿润系数, 分析牧草青草期主要气象要素的气候变化趋势和各牧区年、季地表湿润变化特征。

气象要素趋势变化率用下式进行估计:

(1) 式 (1) 中, Yi为气象要素, ti为时间 (本文为1971—2000年), a1为线性趋势项, a1×10表示气象要素每10年的趋势变化率。

湿润系数关系表达式为:

(2) 式 (2) 中, W为地表湿润指数, P为月降水量 (单位: mm), ET0为月潜在蒸散 (单位: mm), 它的计算[9]可表示为:

(3)

(4)

(5) 上式中, Rn为净辐射[10], G为土壤热通量 (单位: MJ·m-2·d-1), γ为干湿常数, Δ为饱和水汽压曲线斜率, U2为2 m高处的风速, ea为实际水汽压, es为饱和水汽压, σ为Stefen-Boltzmann常数 (4.903×10-9MJ·K-4·m-2·d-1), Tmax,k, Tmin,k分别为绝对温标的最高和最低气温, Ti, Ti-1分别为本月和前1个月的平均气温, n为实际日照时数, N为可照时数, Rso为晴天辐射 (单位: MJ·m-2·d-1)。

2. 结果分析

2.1 青草期的基本气候特征

藏北牧区牧草青草期平均开始期, 东部牧区出现在5月下旬, 中西部牧区6月上、中旬出现, 持续80~164 d。水热条件较好的东部牧区, 青草期较长, 在130 d以上; 热量资源较为贫乏的中部和西北部地区最短, 少于100 d。青草期的平均气温在7.5~9.6 ℃之间, 东部地区气温较高, 西北部在8 ℃以下; 降水量为270~550 mm, 由东向西递减, 东部牧区降水较为充沛, 牧草生长茂盛, 有较大面积的温带森林、高山灌丛和高原草甸; 而西部牧区降水量少, 牧草生长稀疏, 以高原草原草地、半荒漠草地为主。青草期≥5 ℃积温, 第一高值中心位于东部地区海拔高度低于4000 m的地区, 为1300~2000 ℃; 另一高值中心出现在西部的山原湖盆区, 积温在1100 ℃左右。西北部热量资源贫乏, 积温不足600 ℃, 中部地区600~900 ℃。

藏北牧区放牧家畜瘦弱到肥壮, 约需100 d左右。从80%保证率下的青草期来看 (表 1), 绝大部分牧区青草期不到100 d, 只有东部海拔4000 m以下地区和西部山原湖盆区青草期在110 d以上, 可保证家畜在夏秋季获取充足的采食抓膘时间。根据青草期≥100 d出现的概率分析, 那曲地区西北部概率最低, 平均15年一遇, 甚至不出现; 东部4000 m以下地区, 水热条件较为丰富, 青草期常年在100 d以上, 而西部山原湖盆区也有90%以上年份多于100 d。

表 1 近30年藏北牧区的青草期概况

2.2 年际变化趋势

2.2.1 青草期平均气温、降水量的年际变化趋势

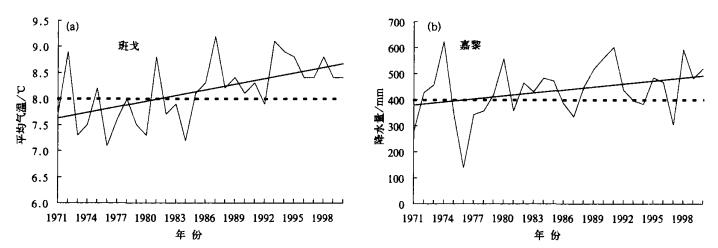

表 2给出了近30年来藏北牧区的青草期平均气温、降水量的年际变化趋势, 从表 2中可知牧草青草期间的平均气温呈较为显著的升高趋势, 平均每10年增高0.19~0.36 ℃, 以那曲地区中西部最为明显, 增温幅度在0.25 ℃/10a以上, 其中班戈增温最大 (图 2a); 东部牧区升温幅度小于0.20 ℃/10a。青草期间的降水量嘉黎表现为较显著的增加趋势, 为38.6 mm/10a (通过0.10的显著性检验, 图 2b), 其他各牧区呈不显著的增加趋势, 平均每10年增加9.3~25.5 mm, 其中那曲为25.5 mm, 而班戈增幅较小, 仅为9.3 mm。这说明藏北牧区牧草青草期间的平均气温升高、降水增多, 有利于牧草的生长。

表 2 近30年藏北牧区的青草期平均气温、降水量的年际变化趋势

2.2.2 青草期天数、≥5 ℃积温的年际变化趋势

根据那曲地区近30年青草期 (日平均气温≥5 ℃) 天数、积温变化趋势的分析, 可以看出:

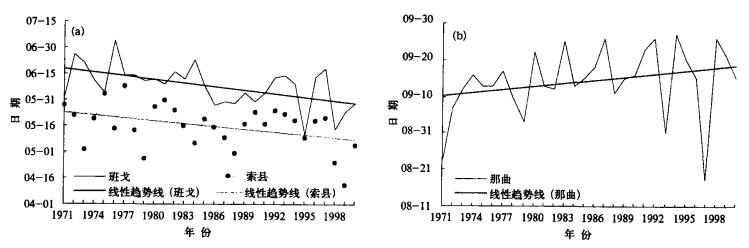

① 青草期初日那曲地区各地呈一致的提早趋势, 平均每10年提早3~7 d, 其中班戈最为显著, 达7 d (通过0.01的显著性检验), 其次是索县, 提早了5 d (图 3a)。

②青草期终日除那曲表现为较显著的推迟趋势 (图 3b), 为4 d/10a外, 其他各牧区变化不明显。

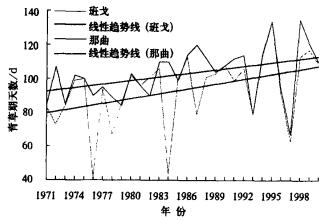

③青草期天数各地均表现为延长的趋势, 平均每10年延长了4~10 d, 以那曲、班戈最大, 分别为7 d和10 d (通过0.05的显著性检验, 图 4), 申扎延长的幅度最小。

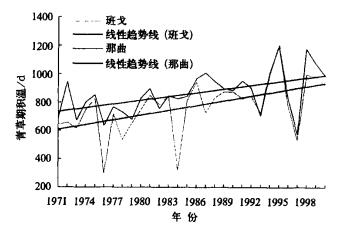

④青草期≥5 ℃积温各地呈显著的增加趋势 (均通过0.1的显著性检验), 平均每10年增高50.5~113.1 ℃, 其中班戈、那曲增加的最多 (图 5), 分别为113.1 ℃/10a和88.6 ℃/10a。

青草期是牧草从缓慢生长到积极生长的过渡时期, 是牧草进行光合作用制造有机物质的时期。青草期延长、积温增加, 相应推迟了牧草枯黄, 有利于牧草累积有机物质, 提高牧草的营养物质, 对家畜抓膘十分有利。

2.3 年代际变化

2.3.1 青草期平均气温、降水量的年代际变化

从近30年青草期平均气温的年代际变化来看 (表 3), 藏北各牧区平均气温均呈逐年代升高的趋势, 20世纪90年代气温与前20年比较偏高0.3~0.6 ℃, 其中班戈增幅最大, 索县最小。

表 3 近30年藏北牧区青草期平均气温、降水量的年代际变化

嘉黎青草期的降水量表现为逐年代增加的趋势, 20世纪90年代较70年代偏多34.4%。其他大部分牧区降水量为70年代较少, 80年代最多, 而90年代与前20年平均状况相比较, 均有不同程度的增加, 增幅为1.0~8.6 mm, 以申扎增幅最大, 其次为那曲, 达7.0 mm。

2.3.2 青草期天数、积温的年代际变化

根据藏北牧区青草期天数、积温的年代际变化分析 (表 4), 大部分牧区表现为青草期初日提早、终日推迟、持续天数延长、积温增加的趋势, 以那曲地区中西部最为明显。20世纪70年代各牧区青草期开始得晚、结束得早、持续天数短、积温偏少, 为近30年热量资源最贫乏的时期, 大部分牧区青草期不足100 d, 家畜抓膘期短, 不利于牧业生产。20世纪90年代截然相反, 青草期开始得早、结束得晚、持续天数长、积温偏高, 牧草长势好, 家畜抓膘期长, 有利于牧业生产。

表 4 藏北牧区青草期 (日平均气温≥5 ℃) 天数、积温年代际变化

2.4 气候异常分析

世界气象组织对气候异常提出两种判别标准, 一是距平超过标准差的2倍以上, 二是它出现的几率为25年以上一遇。由于标准差是描述气象要素相对其平均值离散程度的统计量, 因此取距平超过标准差达到一定程度为异常是适当和方便的。本文采用距平大于标准差的2倍作为异常标准, 来分析藏北牧区青草期平均气温、持续天数、积温的异常特征, 降水量的异常采用25年以上一遇的标准。

2.4.1 青草期平均气温、降水量的异常特征

根据过去30年青草期的平均气温异常情况分析 (表 5), 那曲地区西部从未出现过异常年; 安多分别在1972年和1991年出现了异常偏暖, 其他中东部牧区于1976年发生了异常偏冷, 气温较多年平均值偏低1.2 ℃左右。此外, 索县在20世纪80年代和90年代各出现了1次异常偏暖年, 其中1995年达到11.1 ℃, 为过去30年最暖的一年。

表 5 藏北牧区青草期平均气温、降水量的异常年份

从青草期降水量的异常情况来看 (表 5), 各牧区异常年份主要发生在20世纪70年代, 其中1976年为大范围的降水异常偏少年, 而1980年则出现了大范围的降水异常偏多现象。20世纪80年代降水量未出现异常; 90年代只有那曲在1997年出现了降水异常偏少现象, 降水量仅为187.4 mm, 较降水平均值偏少40%, 出现了干旱和虫灾。

2.4.2 青草期天数、≥5 ℃积温的异常特征

从近30年藏北牧区青草期天数、≥5 ℃积温的异常分析来看 (表 6), 具有以下明显特征:

表 6 藏北牧区青草期 (日平均气温≥5 ℃) 天数、积温的异常年份

① 20世纪70年代中期班戈、嘉黎青草期开始异常偏迟, 推迟了1个多月, 其他各牧区未出现异常年; 80年代各牧区未发生异常年; 90年代大部分牧区出现了异常年, 以异常偏早年居多, 其中1995年那曲地区中西部异常偏早, 那曲、班戈1998年也出现了异常偏早年, 为过去30年开始得最早的一年。

② 青草期终日, 除索县1988年异常偏迟外, 其他牧区从未出现过异常偏迟年。那曲1971年和1997年牧草异常提早了半个多月进入枯黄期。而嘉黎1987年和1997年牧草提前1个多月枯黄, 为异常偏早年。

③ 青草期天数, 20世纪70年代嘉黎、安多、班戈出现了异常偏短年, 即1976年, 为32~41 d, 是过去30年最短值, 牧草青草期短, 对牧业生产极为不利; 其他牧区未出现异常年。1984年安多、班戈再次出现异常偏短年, 较多年平均值分别缩短了34 d和40 d; 1988年索县异常偏长, 达到174 d, 较历年平均值延长了35 d, 利于牧业生产。20世纪90年代那曲多异常年, 1997年异常偏短, 为过去30年的最短值; 1995年和1998年相继出现了偏长年, 青草期达到135 d, 为最长值。申扎1993年出现了罕见的偏短年, 索县1999年异常偏长, 为181 d, 创历史最长记录。

④ 20世纪70年代中期藏北大部分牧区青草期≥5 ℃积温异常偏低, 80年代只有班戈、安多出现了异常年, 即1984年异常偏低; 90年代安多、嘉黎未出现异常年, 其他牧区均出现了异常偏高年份, 其中索县1998年和1999连续2年异常偏高。

2.5 潜在蒸散、地表湿润系数的年际变化

通过对近30年藏北牧区年潜在蒸散 (ET0) 的变化趋势分析 (表 7) 可知, 各牧区年潜在蒸散均呈显著的减小趋势, 平均每10年减小10.1~37.8 mm, 以申扎减幅最大, 其次为安多, 达36.7 mm, 东部牧区的嘉黎减少的幅度最小。从季潜在蒸散的变化趋势来看, 冬季减小的幅度最为显著, 为 (-6.7~-17.6) mm/10a (均通过0.01的显著性检验), 以中西部牧区减幅最大。秋季各牧区也表现为显著的减少趋势, 减幅为 (-4.1~-8.3) mm/10a。夏季除那曲、班戈呈不显著的增加趋势外, 其他牧区表现为减少的趋势, 其中索县减幅最大, 为-6.4 mm/10a (通过0.05的显著性检验)。而春季除嘉黎呈不显著的增加趋势外, 其他牧区表现为不同程度的减少趋势, 减幅为 (-0.7~-7.7) mm/10a, 以索县减幅较为明显。

表 7 藏北牧区年、季潜在蒸散ET0 (单位: mm/10a)、地表湿润系数W (单位: 1/10a) 的年际趋势变化

分析近30年那曲地区各牧区年地表湿润系数 (W) 的年际变化趋势 (表 7), 发现各牧区年地表湿润系数均表现为不同程度的增大趋势, 平均每10年增加0.02~0.06, 其中那曲、嘉黎增幅最大, 为0.06 (通过0.05的显著性检验), 而西部牧区的湿润系数增幅较小。从各季地表湿润系数的变化趋势来看, 大部分牧区秋季增幅最大, 以嘉黎最为显著, 平均每10年增加0.18(通过0.01的显著性检验)。冬季各牧区均表现为显著的增大趋势, 平均每10年增加0.01~0.08, 东部牧区地表增湿更为明显, 西部牧区增湿幅度较小。夏季除东部牧区呈不显著的增大趋势外, 其他大部分牧区变化不明显。春季中部牧区增幅较大, 平均每10年增加0.03, 而嘉黎却表现为不显著的减小趋势, 为-0.04/10a。

2.6 对生态环境的影响

生态环境与气候变化的关系是相互依赖和相互作用的关系。根据西藏中部生态环境综合评价指标体系上建立的环境综合分析与评价模型[11], 水热状况是一个重要的方面, 不仅是环境综合评价的主要因素, 而且随时随地影响着资源环境中的土壤侵蚀、土地覆盖状况, 甚至是区域地形地貌环境形成过程中的重要外影力因子。

从以上藏北牧区的水热资料的年际变化来看, 平均气温呈显著的升高趋势, ≥5 ℃积温明显增加, 降水量也表现为不同程度的增加趋势, 潜在蒸散减小, 地表湿润系数增大。由此可见, 藏北牧区气候环境有较为明显的暖湿化迹象, 环境水热要素指数相对提高, 这有利于生态环境的改善, 尤其对干旱半干旱的那曲地区西部草地的荒漠化过程有所抑制。

3. 小结

1) 藏北牧区牧草青草期为80~164 d, 水热条件较好的东部牧区, 青草期较长, 在130 d以上; 热量资源较为贫乏的中部地区最短, 少于100 d。

2) 近30年, 藏北牧区牧草青草期间的平均气温呈显著的升高趋势, 平均每10年增高0.18~0.36 ℃, 以那曲地区中西部最为明显。青草期间的降水量除嘉黎表现为较显著的增加趋势, 其他各牧区呈不显著的增加趋势。各牧区青草期天数均表现为延长的趋势, ≥5 ℃积温呈显著的增加趋势。青草期延长、平均气温升高、降水增多, 十分有利于牧草的生长。

3) 从青草期平均气温、降水量的年代际变化来看, 藏北各牧区平均气温呈逐年代升高的趋势, 大部分牧区降水量20世纪70年代少, 80年代最多。20世纪90年代与前20年比较, 气温偏高, 降水量偏多。20世纪70年代藏北各牧区青草期开始得晚、结束得早、持续天数短、积温偏少, 大部分牧区青草期不足100 d, 不利于牧业生产。20世纪90年代截然相反, 青草期开始得早、结束得晚、持续天数长、≥5 ℃积温偏高, 牧草长势好, 家畜抓膘期长, 有利于牧业生产。

4) 过去30年里, 那曲地区西部牧区平均气温从未出现过异常年, 中东部牧区1976年异常偏冷。藏北各牧区降水量的异常年份主要出现在20世纪70年代, 其中1976年为大范围的异常偏少年, 而1980年则发生了大范围的异常偏多现象。

5) 20世纪70年代嘉黎、安多、班戈青草期出现了异常偏短年, 其他各地未出现异常年。20世纪90年代那曲多异常年, 1997年异常偏短, 为过去30年的最小值; 1995年和1998年相继出现了偏长年。20世纪70年代中期藏北大部分牧区青草期积温异常偏低, 80年代只有班戈、安多出现了异常年, 90年代大部分牧区出现了异常偏高年份。

6) 年潜在蒸散减小, 地表湿润系数增加, 气温明显升高, 这种暖湿化的气候变化趋势对藏北牧区环境改善是有利的。面对脆弱的生态环境, 要严格控制牲畜的增长, 恢复草地植被, 改善生态环境。

-

表 1 近30年藏北牧区的青草期概况

表 2 近30年藏北牧区的青草期平均气温、降水量的年际变化趋势

表 3 近30年藏北牧区青草期平均气温、降水量的年代际变化

表 4 藏北牧区青草期 (日平均气温≥5 ℃) 天数、积温年代际变化

表 5 藏北牧区青草期平均气温、降水量的异常年份

表 6 藏北牧区青草期 (日平均气温≥5 ℃) 天数、积温的异常年份

表 7 藏北牧区年、季潜在蒸散ET0 (单位: mm/10a)、地表湿润系数W (单位: 1/10a) 的年际趋势变化

-

Houghton J T, Ding Y, Griggs J, et al.Observed Climate Variability and Change, Contribution of Working Group Ⅰ to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.IPCC:Climate change 2001, The Scientific Basis.Cambridge University Press, 2001: 1-881.

王绍武, 叶瑾琳.近百年全球气候变暖的分析.大气科学, 1995, 19(5): 545-553. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQXK505.003.htm 王绍武.近百年我国及全球气温变化趋势.气象, 1990, 17(2): 11-15. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-QXXX199002002.htm 章基嘉, 高学杰.1891—1990年期间北半球大气环流和中国气候的变化.应用气象学报, 1994, 5(1): 1-9. http://qikan.camscma.cn/jams/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=19940103&flag=1 林学椿, 于淑秋.近40年我国气候趋势.气象, 1990, 16(10): 16-21. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-QXXX199010004.htm 林振耀, 赵昕奕.青藏高原气温降水变化的空间特征.中国科学 (D辑), 1996, 26(4): 354-358. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JDXK199604010.htm 赵昕奕, 林振耀.青藏高原地区50年代至90年代初期气温降水变化特征研究∥青藏高原形成演化、环境变迁与生态系统研究学术论文年刊.北京:科学出版社, 1996: 226-234. 杜军.西藏高原近40年的气温变化.地理学报, 2001, 56(6): 682-690. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DLXB200106006.htm Walter I A, Allen R G, Elliott R, et al.ASCE's Standardized Reference Evapotranspiration Equation.Proceeding of the 4th Decennial Symposium, National Irrigation Symposium.Michigan: American Society of Civil Engineers, 2000: 1-6.

左大康, 王懿贤, 陈建绥.中国地区太阳总辐射的空间分布特征∥郑度.左大康地理研究论文选.北京:科学出版社, 1993: 168-185. 张增祥.西藏自治区中部地区资源环境遥感监测与综合评价.北京:宇航出版社, 1998.

设为首页

设为首页 加入收藏

加入收藏

下载:

下载: